ユニバーサル・ミュージアムをめざして87

アートと哲学

三谷 雅純(みたに まさずみ)

高次脳機能障がい者や失語症者の皆さんといっしょに、当事者に聞きやすい公共放送のあり方を探っています。実験的に作ったサンプルを視聴してもらい、聞きやすいとか、よくわからないといったことを教えてもらうのです。その音声素材として、プロのアナウンサーに「わざと大げさに読んで下さい」とか、同じ文章を「わざと棒読みで読んで下さい」などと無茶なことをお願いして、その音声を録音させてもらっています。関西テレビCSR活動です。アナウンサーの皆さんが協力してくれたのです。ちなみに CSR とは "Corporate Social Responsibility" の頭文字をつないだもので、「企業の社会的責任」という意味です。

アナウンサーはプロなので、録音する小部屋に入る時はテレビで見るような、言わば「よそ行きの顔」になっています。ただし、わたしと同様、皆さん、生身の人間なのですから、家に帰ってまで「よそ行きの顔」でいるわけはありません。家ではちゃんと眠り、ちゃんと食事をする普通の家庭人です。当たり前です。

それなら、どのように「よそ行きの顔」に変身するのかというと、わたしが話をうかがった男性は、寝起きは1時間ほど発声練習(だったと思います)をしないとカメラの前に立てないとおっしゃっていました。のどや舌が滑らかに動かなくては、アナウンサーの仕事に差し障りがあるとおっしゃるのです。その修練は毎日繰り返す習慣なのでしょう。

俳優や歌手といった人たちも同じだと思います。舞台では広い観客席の後ろまで台詞(せりふ)や歌声を届けなくてはいけません。肺活量やドレミファソラシドの音域は、毎日の練習が高い能力を維持するポイントだと聞いたことがあります。落語家や漫才師でも、きっと似た習慣があるのでしょう。

実はわたしも、ここ10年以上、自(みずか)らに音読を課しています。口をなめらかに動かすためのリハビリテーションです。夕方30分ほど、本を手に持って読み上げます。もし音読をサボるとどうなるかというと、たちまち失語が出て舌やのどが滑(なめ)らかに動かなくなります。会話にならないのです。わたしの場合、会話ができないでそのまま放っておくとせっかく考えたことが形にならず、頭から消えてしまいます。思いついたということは憶えていますから、気持ちの悪いこと甚(はなは)だしいのです。わたしは仕事でセミナーの講師や大学の講義があります。ですから「考えたけれど、頭から消えてしまった」のでは、聞く方が何事が起こったのだろうと戸惑ってしまいます。わたしにとって「〈ことば〉にする」ことは、「思ったことを定着させる」ことなのです――このコラムも「せっかく感じたことだから、わたしの頭から消えてしまう前に定着させたい」という思いで文字にしています。

☆ ☆

音読する本は、いろいろなジャンルから選びます。わざと漢字だらけの『論語』の解説書を選んでみたこともありました。実を言うと、これにはほとほと手こずりました。それでも終わりまで読み上げました。まだ病後1年目か2年目のことです。

ついこの間までは、新年を越えて鷲田清一さんの『素手のふるまい アートがさぐる〈未知の社会性〉』(1) を音読していました。この本の音読は、開始したのが2016年11月30日、し終えたのは2017年 1月 8日ですから(わたしの癖で開始と終了の記録を付けています)、およそ40日かかったことになります。

鷲田清一さんは哲学者です。哲学者の文章は難しいものが多いのですが、鷲田さんの文章は読みやすく――それでも充分難しいのですが――、その上、わたしの普段の思考法とは違うので多くのことを教えてもらいます。

そもそも『素手のふるまい』とは何のことでしょう。それは生身の人間が、さまざまなことにどう振る舞ったかを表す言葉だと思います。2011年 3月11日に東日本大震災が起こりました。被災した東北地方は大きな打撃を受けました。震災の後、土地の人びとと共に、多くのボランティアが復興に参加しました。その中でアートという人間の営みが人びとにどう受け止められたか。そのことを中心に――鷲田さんご自身は震災の記録を意図して書いたのではないとおっしゃっていますが――「アートと社会の錯綜した関係」(p. 239、「おわりに」)を観察し、思索した結果できあがった本でした。

☆ ☆

この本を音読し始めた時は、どうアートと哲学が繫(つな)がるのだろうと疑問でした。人間なら誰でもアートを作る行為はできます。それでもアートを仕上げるのは特別です。少なくとも他人に見せるためには作品としてしっかりしていなければいけません。きっと「特異な才能を持った天才が、何かのひょうしに創り出したもの」なのではないか。そう思ってしまいます。

それにしても哲学とアートです。哲学は「理詰めの学問」です。それにくらべると、アートに理屈は必要でしょうか? 理屈よりも感性が必要なのではないでしょうか? 「哲学は理屈、アートは感性」、そう考えれば、まるっきり逆の営みと言えそうです。そうした二つが結びつく余地はどこにあるのでしょう?

この疑問は音読する内に解消されたように思います。

☆ ☆

例えば作業を効率化させようとする時にはルーティン化しようとします。流れ作業なら、いちいち考えなくてもいいのだし、計画は誰か他人が立ててくれるのが普通です。それに作業の方法がバラバラでは一定の出来上がりは保証できませんし、少ない人数で大量の作業をこなすためには統一が必要です――それが仕事というものです。まさに仕事のマニュアル化です。しかし、さまざまで具体的な個人が生活する時、「仕事」では推しはかれない、あれやこれやは付きものです。ましてや、どうなるのかわからない社会で生きていくのです。なぜ生きていくのかという目的さえはっきりしない場合があります。リアルな人生では、そんな曖昧さが当たり前なのです。そのことを鷲田さんは、

「政治的な判断においても、看護・介護の現場でも、芸術制作の過程でも、見えていないこと、わからないことがそのコアにあって、その見えていないこと、わからないことに、わからないままにいかに正確に対処するかということが問題なのである」(p. 107、「3 強度 志賀理江子の〈業〉」)

とおっしゃいます。そして、それに続けて現代人の振るまいを指して、

「人びとはそれとは逆方向に殺到し、わかりやすい観念、わかりやすい説明を求める。一筋縄ではいかないもの、世界が見えないものに取り囲まれて、苛立ちや焦り、不満や違和感で息が詰まりそうになると、その鬱(ふさ)ぎを突破するために、みずからが置かれている状況をわかりやすい論理にくるんでしまおうとする」(同上)

とおっしゃいます。しかし、アートを創るという行為はマニュアル化はできません。一回ごとに呻吟(しんぎん)し、思い悩んだあげくに出てくる制作です。そこが哲学と同じだと考えておられるのだと思います。リアルな人生の曖昧さに耐えながら「わからないままにいかに正確に対処するか」が大切であると言っているのです。哲学は個人の思考した結果を他人にわかってもらわなければ意味がありません。皆にわかってもらうためには理屈が必要です。一方、アートは「感性」が大切です。ただし、なぜ「感性」が大切なのか、そのわけはと言うと、ここでも皆にわかってもらうためなのです。そのひらめきは直感で得たものなのでしょう。このひらめきを得る過程が考え続けることではないか。わたしはそう解釈しました。

☆ ☆

鷲田さんは、当たり前の言い方を疑っています。例えば、

「いまわたしたちの社会に流通している「エコ」「多様性」「安心・安全」「コミュニティ」「コミュニケーション」「イノヴェーション」などの概念は、それを仔細に吟味すればさまざまな不整合や撞着(どうちゃく)に突き当たるはずなのに、さらなる吟味を抑圧し、それに対して正面からは異を唱えさせなくする思考の政治力学が根強くはたらいている。わたしたちの思考を催眠状態に置くような力学である。」(pp. 104-105、「3 強度 志賀理江子の〈業〉」)

とおっしゃいます。よくある「時代の言葉」を疑う。少なくとも、その根源に立ち返って吟味する。それができない現代の人びとは我慢して考え続けることができないと言うのです

自然現象や環境問題と対比させて考える場合、我われはつい「人」を単純化してしまいます。つまり「均質な人間像」を想定してしまいます。しかし、現実に「均質な人間」などはいません。赤ん坊や子ども、成人、高齢者といったライフ・ステージや発達段階、性・ジェンダー、遺伝的多様性、障がいの有無などは、時と場合に応じて適切に区別しなければ、人権でさえ十分に尊重できない場合があります。例えば、いくらわかりやすい言葉であっても、まだ〈ことば〉の話せない赤ん坊に口で説明するのでは何もわかりませんし、高齢者や身体障がい者に災害から身を守る術(すべ)を説明する時には、体力的なことを考慮しなければ意味がない場合があります。そのことを『素手のふるまい』では、

(個人個人の態度で大切なことは)「おなじ一つのものへと結集ないしは糾合させられることの拒否ということだろう。これを裏返していえば、一つへまとめることのできない多様性の徹底した擁護ということだ。」(p. 236、「8 点描」)

と表現していらっしゃいます。その上で、アートというものを

「生を丸くまとめることへの抗いとして、アートはいつも世界への違和の感覚によって駆動されているはずである。」(p. 238、「8 点描」)

と書くのです。ここで言うアートとは「わたし達の生活実感」に近い意味を持つのだと思います。

鷲田さんは観念的な思弁の哲学者ではなく、具体的なもろもろの問題と格闘する「臨床哲学者」です。理論も大事なのですが、「臨床」はごちゃごちゃとややこしく、無駄が多く、互いに矛盾することがよくあります。そして「臨床」と言う以上、問題の解決を目指さなくてはならないのだと思います。ただ頭に思い描いただけの、現実にはどこにもいない「人」ではなく、さまざまな立場で問題を抱えて困っている、あるいは問題が解決して笑っている具体的な〈人〉こそ、哲学的に対象とするべき課題だとおっしゃっているのだと思います。

「臨床」であつかうさまざまな問題は、まさに「ごちゃごちゃとややこしく、無駄が多く、互いに矛盾することがよくあ」るけれど、それに耐えて考え続けようと呼びかけておられます。我われの人生そのものへの応援のような気がします。

☆ ☆

思えば、わたしのような研究者は、哲学者や『素手のふるまい』に出てくる写真家とか陶芸家と、本質的には同じ存在であったような気がします。ところが現実には、「研究」とは名ばかりの何やらレベルの低いルーティンでお茶を濁し、本来の仕事であるはずの発見の喜びは二の次になっています。作業の効率ばかりがうるさく言われます。その中で鷲田さんのおっしゃることを実践するには、研究者の側に大きな勇気が必要です。しかし、

「知らぬ間にだれによってともわからず設定された社会の構成秩序、その軸線や書き割り(分割線)に沿って生きることができないし、生きようともしない人びと、それが『はぐれ者』である。」(p. 222、「7 〈はぐれ〉というスタンス」)

という生き方は、「アートはいつも世界への違和の感覚によって駆動されているはず」の人びとによって無骨に実践され続けるのだと信じています。第一、研究者は、「他人と違う視点を見つける」ことが生きがいなのですから。

次は池澤夏樹さんの『終わりと始まり』(2) を音読しています。

---------------------------------------------------------------------

(1) 『素手のふるまい』(鷲田清一 著、朝日新聞出版)

(2) 『終わりと始まり』(池澤夏樹 著、朝日文庫)

三谷 雅純(みたに まさずみ)

コミュニケーション・デザイン研究ユニット

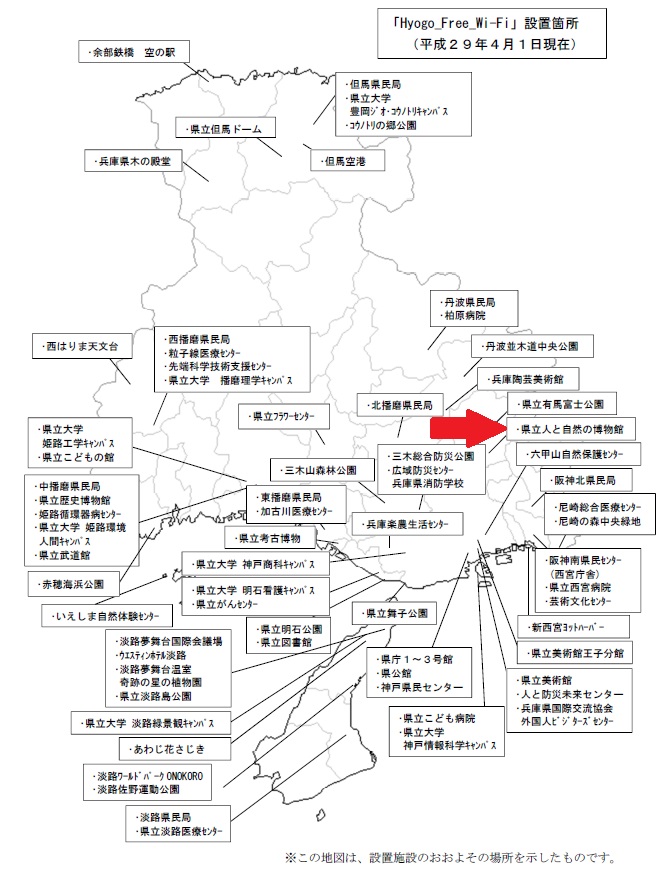

兵庫県立大学 自然・環境科学研究所

/人と自然の博物館

![hp2017summit[1]-1.jpg](/blog/assets_c/2017/12/hp2017summit%5B1%5D-1-thumb-autox424-17443.jpg)

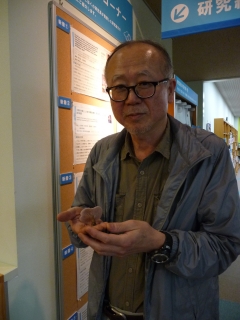

近づいてみると、、、、キノコです!

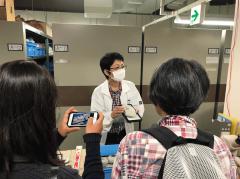

近づいてみると、、、、キノコです! 教えてくれた秋山研究員。

教えてくれた秋山研究員。

秋の植物といえば?

秋の植物といえば?

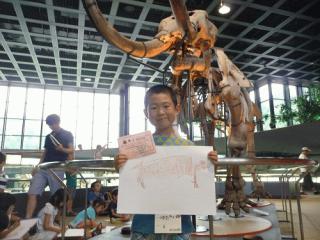

昨日ひとはくに来てくれたおともだち。

昨日ひとはくに来てくれたおともだち。

左上より時計まわりに

左上より時計まわりに  力のいる作業でしたが、みなさんの力を借りて大成功!かっこいい缶バッチが完成しました(^^)

力のいる作業でしたが、みなさんの力を借りて大成功!かっこいい缶バッチが完成しました(^^)

← このリーフレットのPDFは

← このリーフレットのPDFは

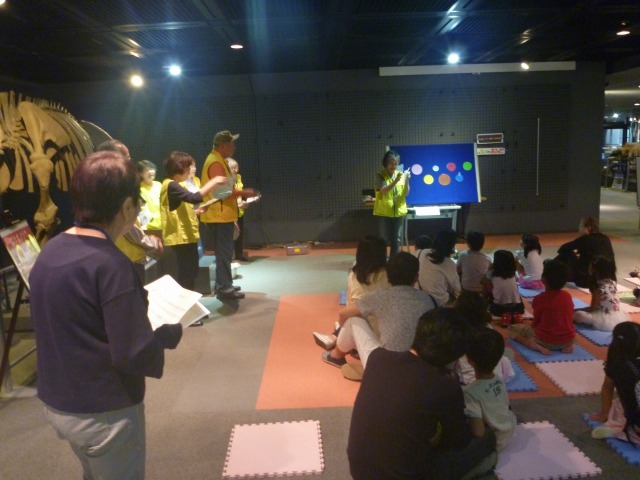

フロアスタッフ作の鯰絵(なまずえ)はっぴがよくお似合いです!!

フロアスタッフ作の鯰絵(なまずえ)はっぴがよくお似合いです!!

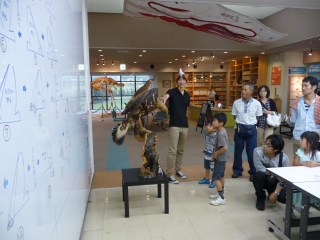

ホタルイカの模型に光るヒミツをつけて・・・ 光をためると・・・・

ホタルイカの模型に光るヒミツをつけて・・・ 光をためると・・・・

みんなで力を合わせて、大きな「恐竜おひなさま」をつくろう!

みんなで力を合わせて、大きな「恐竜おひなさま」をつくろう!

まみちゃんお疲れさまでした、そしてありがとう!!

まみちゃんお疲れさまでした、そしてありがとう!!