ひとはく研究員の発表論文紹介(2024年)

タンガニイカ湖に生息するある草食シクリッドの生態型間の生殖隔離機構を推定する生息場所構造と繁殖特徴

論文名:Habitat structures and reproductive features suggesting a maintenance mechanism of reproductive isolation between ecomorphs of a herbivorous cichlid from Lake Tanganyika著者名:Tetsumi Takahashi

雑誌の情報:Hydrobiologia、online first、2024年

内容紹介:タンガニイカ湖に固有なTelmatochromis temporalisというシクリッドには、普通型と痩身型が知られています。これらは同じ地点に生息しているにも関わらず、生殖が隔離しています。本研究では、なぜこれらが交雑しないのかを、生態学的に調べました。その結果、普通型は繁殖に多くのエネルギーが必要なため餌の豊富な浅場に、痩身型は繁殖にあまりエネルギーが必要ないため餌の少ない深場に適応し、生息場所の隔離によって交雑しないことが推測されました。

|

| 普通型 |  |

| 痩身型 |

葉緑体ゲノムと広域サンプリングで解き明かすクラルオドリコソウ連の各属の再定義

論文名:Plastid phylogenomicswith broad taxon sampling provides insights into the generic delimitation of Paraphlomideae(Lamiaceae)著者名:Yuan, J.-C. , Liu, A. Takano, A., Maki, M., Hodel R.G.J., Chen Y.-P., Xiang, C.-L.

雑誌の情報:Taxon、 73巻4号、1016-1029、2024年

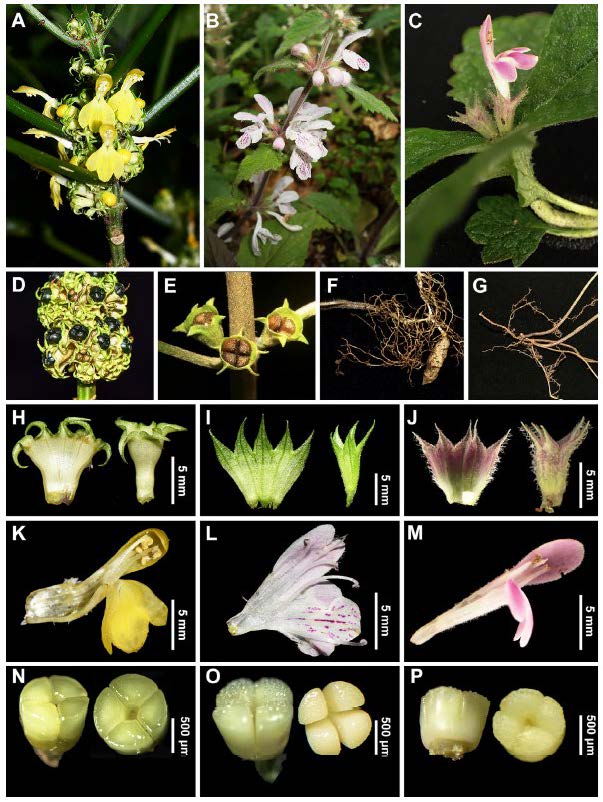

内容紹介:この研究では、シソ科クラルオドリコソウ連に属する3属(クラルオドリコソウ属、ヒメキセワタ属、ヤマジオウ属)の系統関係を葉緑体全ゲノムおよび核のITSとETR領域を用いて調べました。葉緑体と核遺伝子で描いた系統樹の樹形は、異なる点も多くありましたが、どちらの系統樹でもヒメキセワタ属とヤマジオウ属はクラルオドリコソウ属の植物と入れ子状になり、両属 はクラルオドリコソウ属に含めるべきだという見解に至りました。

|

| A,D,H, K & N クラルオドリコソウ, B , F, I, L & O オオヒメキセワタ, C, J,M & P ヤマジオウ, E & G Paraphlomissubcriacea |

フジツボ類の海水溶存性着生フェロモンの種特異性の検証

論文名:Evaluation of species-specificity in barnacle waterborne settlement pheromones著者名:Shiori Kitade・ Kiyotaka Matsumura ・ Takefumi Yorisue

雑誌の情報:Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom、 104巻、e106、2024年

DOI:10.1017/S002531542400095X

内容紹介:フジツボの幼生は成体個体が分泌するフェロモンを頼りに、同種個体がいる岩などを探して付着生活を始めます。フェロモンには複数の物質が知られており、この研究では広い範囲に拡がって働くとされているものに着目しました。綿密な飼育実験を通して、幼生が異なる種のフェロモンに対しても反応することを示しました。幼生は、広い範囲でまず大雑把に付着生活を送る場所を選定し、その後別のフェロモンを頼りに詳細な場所を決定すると考えられました。

|

| 飼育実験の様子。容器に1 mm以下の小さなフジツボの幼生を入れ、 同種・異種のフェロモンを添加して反応を観察・比較した。 |

ツユクサ科(ツユクサ目)の系統分類学的研究II.イボクサ属(Murdannia)の系統と花の進化

論文名:Biosystematic Studies on Commelinaceae (Commelinales) II. Phylogeny and Floral Evolution in Murdannia著者名:Chung-Kun Lee・Shizuka Fuse・Manop Poopath・Rachun Pooma・Shuichiro Tagane・Yong-Ping Yang・Hiroshi Tobe・Minoru N. Tamura

雑誌の情報:Acta Phytotaxonomica et Geobotanica、75巻2号、51-69、2024年

DOI:10.18942/apg.202406

内容紹介:ツユクサ科イボクサ属の植物は、6本の雄しべのうち3本が、花粉を出さない仮雄しべになっています。一方で、外来のアレチイボクサなど、さらに1本の雄しべが仮雄しべに置き換わり、花が左右対称になるものが知られています。アジア産種のDNAや形態を調べたことで、左右対称のグループが派生的に出現したこと、ツユクサなどの近縁種とは異なる対称軸(60°回転している)を使って左右対称を実現していることがわかりました。

|

| イボクサとアレチイボクサ |

西南日本の下部白亜系(アルビアン階)大山下層から発見された新たな角竜類

論文名:EA new neoceratopsian (Ornithischia, Ceratopsia) from the Lower Cretaceous Ohayamashimo Formation (Albian), southwestern Japan著者名:田中 公教 ・ 千葉 謙太郎・ Michael Ryan・池田 忠広

雑誌の情報:Papers in Palaeontology、 10巻5号、e1587、2024年

DOI:10.1002/spp2.1587

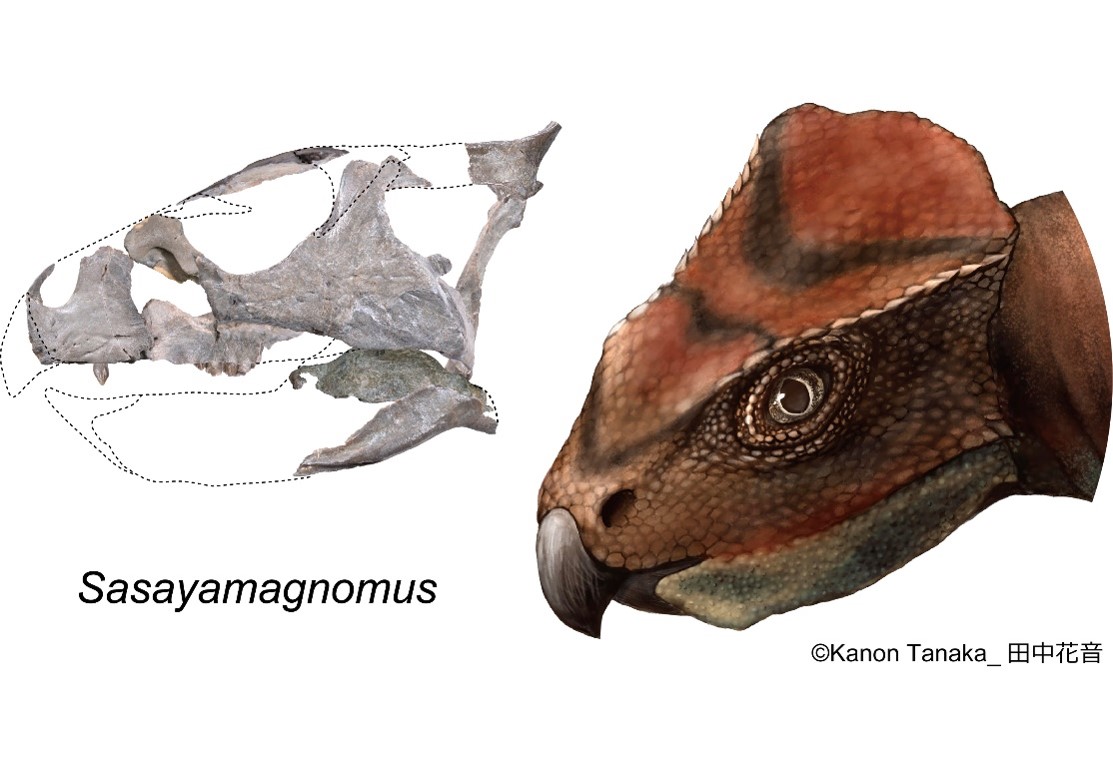

内容紹介:丹波から新たな恐竜の仲間が発見されました。原始的な角竜類で、その名も「ササヤマグノームス・サエグサイ」。属名は「篠山の小人」を意味し、種小名は兵庫県の古生物学を先導した故・三枝春生先生に献名されました。ササヤマグノームスは全長80cm、体重10kg程度の小さな植物食恐竜で、北米の原始的な角竜類と近縁であることがわかりました。本研究によって、アジアで誕生した角竜類は約1億1000万年前に北米大陸へと渡った可能性が示されました。

詳細はこちらのページをご覧ください。→→https://www.hitohaku.jp/research/h-research/20240903news.html

|

| ササヤマグノームスの化石と復元画

|

「但馬牛飼育システム」:GIAHS認定の意義と将来展望

論文名:The Significance of GIAHS Certification for the Mikata District's Traditional Tajima Cattle Farming System and Future Prospects著者名:衛藤 彬史

公表雑誌名:農村計画学会誌、 43巻1号、18-21、2024年

内容紹介:2023年7月に「人と牛が共生する美方地域の伝統的但馬牛飼育システム」が世界農業遺産(GIAHS)に認定されました。兵庫県内では初の認定です。「言うは易く行うは難し」ではありますが、今後は放牧牛肉の付加価値創出や、放牧が生み出す景観(ランドスケープ)の観光資源化等により、歴史的資源や文化的資源の保全にとどまらない、積極的な活用を通じて次代へ継承されるしくみとなることを願います。

|

| 遊休地となった棚田での但馬牛の放牧のようす |

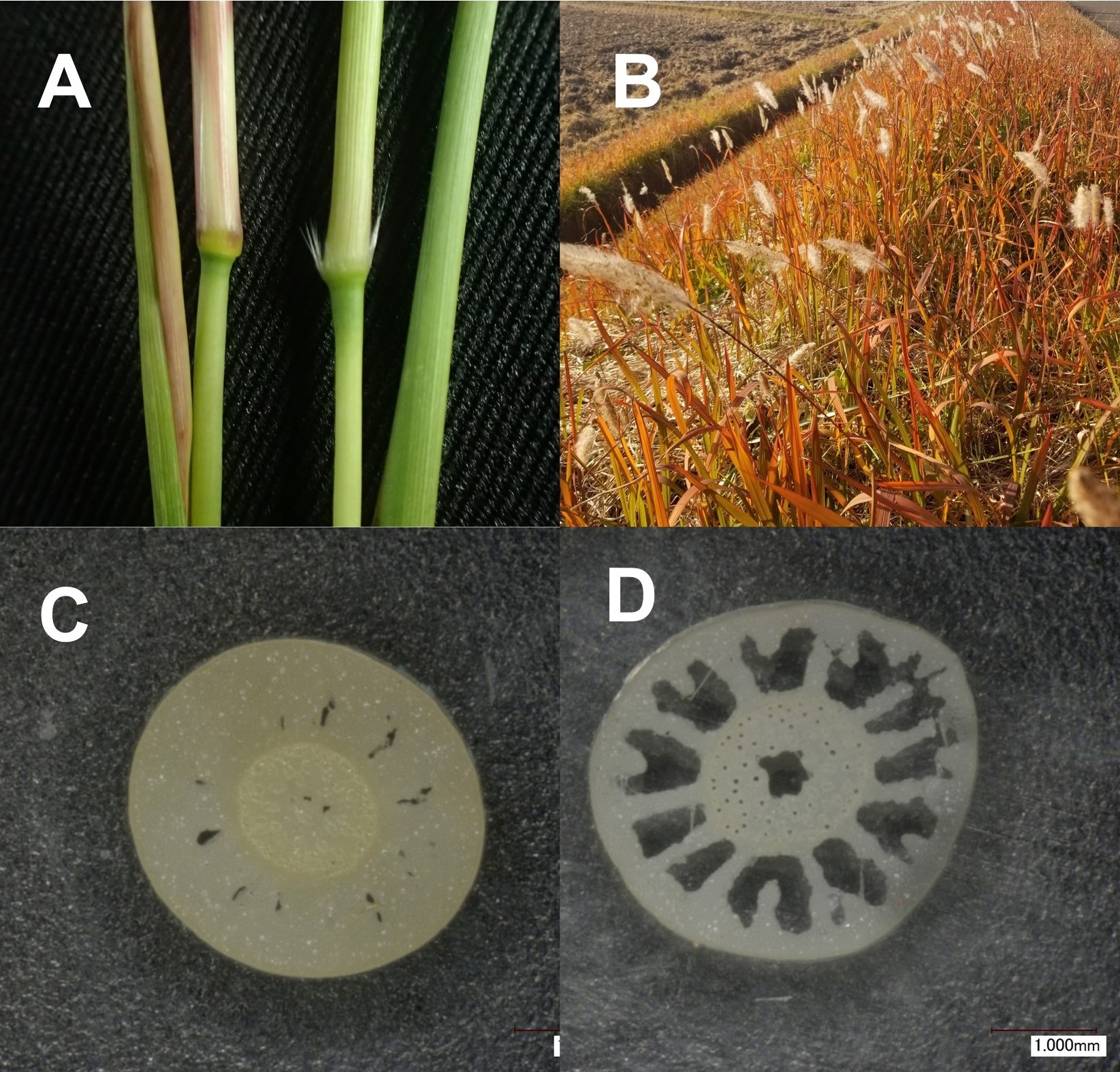

異なる土壌水分条件のもとでチガヤF1雑種が示す通気組織形成の強い可塑性

論文名:Strong plastic responses in aerenchyma formation in F1 hybrids of Imperata cylindrica under different soil moisture conditions著者名:Nomura Y, Arima S, Kyogoku D, Yamauchi T, Tominaga T

公表雑誌名:Plant Biology、 26巻3号、446-456、2024年

doi:10.1111/plb.13618

内容紹介:身近な雑草のチガヤには普通型(節毛あり:写真Aの右側)と早生型(節毛なし:写真Bの左側)があります。どちらも初夏のころに花をつけますが、実質的にこれらは別種で、雑種は秋に花をつけます(写真B)。チガヤの雑種が、乾燥した場所では通気組織をほとんど作らず(写真C)、湿潤な場所では大きな通気組織を作ること(写真D)などを明らかにしました。このような性質により雑種は親種よりも様々な環境に棲息できるようです。

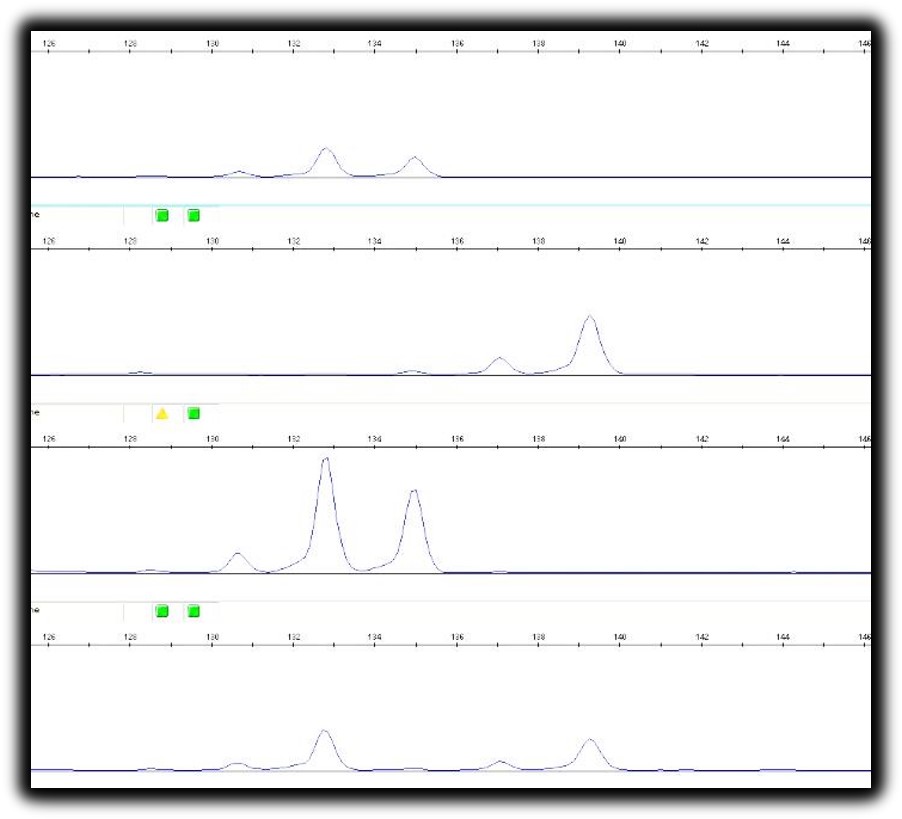

ギフチョウのマイクロサテライトマーカー開発

論文名:Development of microsatellite markers for the endangered butterfly Luehdorfia japonica Leech, 1889 (Lepidoptera: Papilionidae).著者名:上田昇平, 中筋千晶, 中濱直之, 平井規央, 石井実

公表雑誌名:Entomological Science、27巻5号、e12572. 2024年

doi:10.1111/ens.12572

内容紹介:ギフチョウは早春を彩る美しいアゲハチョウ科のチョウ類です。関西では里山に広く分布していましたが、近年のニホンジカの増加や管理放棄により各地で姿を消しており、絶滅の危険が高まっています。 この度、本種の保全遺伝学的研究に必要な遺伝マーカーとして、マイクロサテライトマーカーを開発しました。これは乾燥標本からも使用できるマーカーですので、ギフチョウの遺伝的多様性の時空間的な違いの解明などに役立つと期待されます。

|

| マイクロサテライトマーカーを用いた解析の様子 |

兵庫県から、スズサイコとタチカモメヅルの新雑種を発見

論文名:Vincetoxicum pycnostelma Kitag. × V. glabrum (Nakai) Kitag.: A New Natural Hybrid From Hyogo Prefecture, Japan.著者名:望月昂, 中濱直之

公表雑誌名:The Journal of Japanese Botany 98 巻 5 号 227-232. 2023年

doi:10.51033/jjapbot.ID0135

内容紹介:キョウチクトウ科ガガイモ亜科カモメヅル属の植物は、野生環境において雑種を形成することが知られています。この度、兵庫県宝塚市においてスズサイコとタチカモメヅルの雑種を発見・報告しました。この雑種について、生育地を管理されている今住悦昌さんにちなみ、イマズミカモメヅル Vincetoxicum pycnostelma Kitag. × V. glabrum (Nakai) Kitag.と命名しました。

|

| イマズミカモメヅルの花 (今住悦昌氏撮影) |

大阪市でイヌキビ(Panicum miliaceum L.var. ruderale Kitag.)が逸出

論文名:Panicum miliaceum L.var. ruderale Kitag.) was escaped in Osaka.著者名:藤井 俊夫

公表雑誌名:近畿植物同好会々誌、 47号、23-24. 2024年

内容紹介:大阪市南部を東西に流れる都市河川である大和川下流域の植物相を調べる目的で、周辺の植物を採集していたところ、見慣れぬキビ属(Panicum)の一種を採集しました。栽培種のキビ(Panicum miliaceum)に酷似していますが、植物体が小さく、成熟した穂は下垂することなく斜上し、果実は成熟すると順次脱落する性質を示しました。原記載文献にあたって調べたところ、キビの変種であることが判明しました。

|

| 脱粒性を示すイヌキビの果実序 |

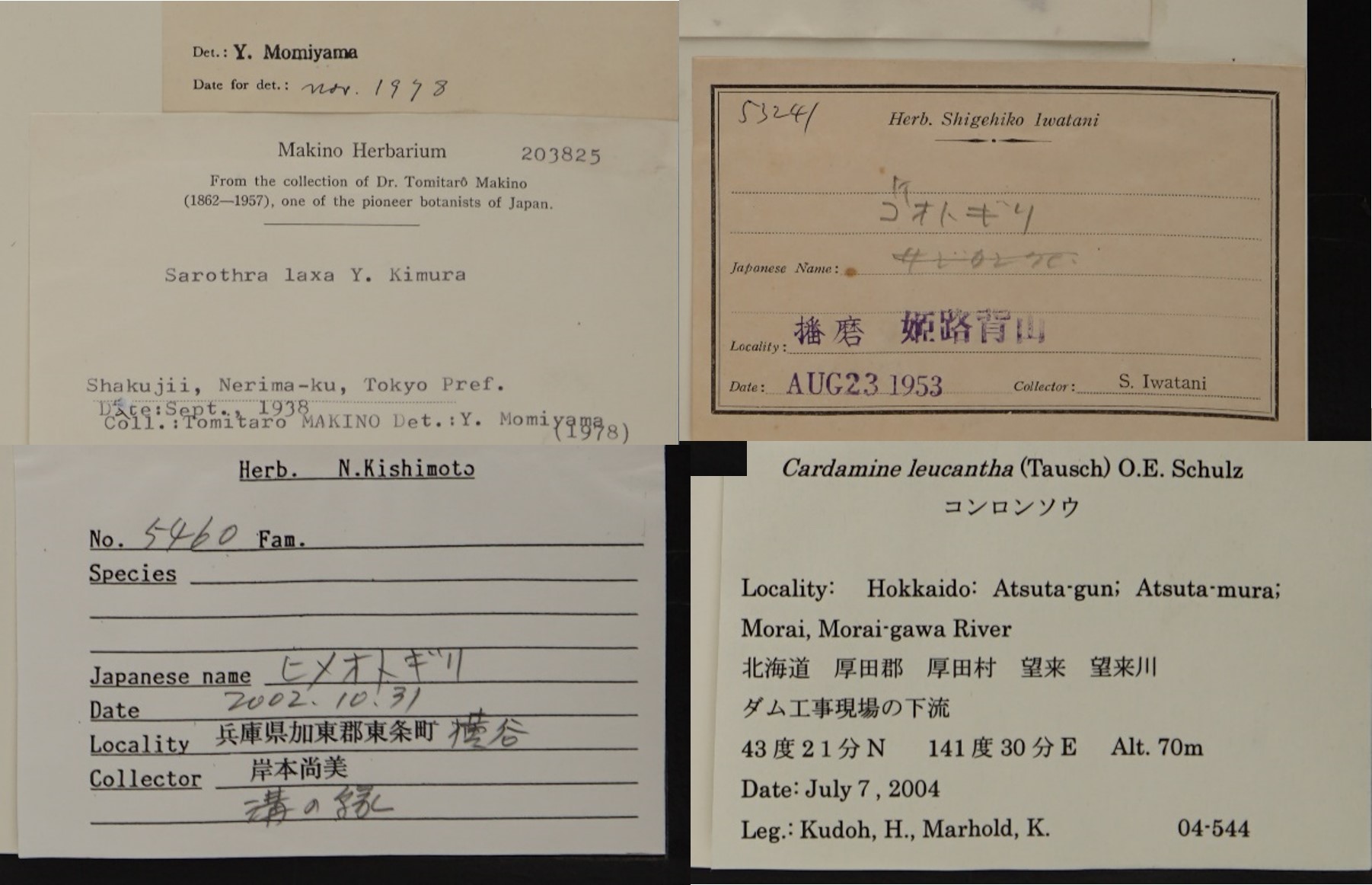

OCRとNERを用いた植物標本ラベルデータの自動抽出システムの開発

論文名:A novel automated label data extraction and data base generation system from herbarium specimen images using OCR and NER著者名:A. Takano, T. H. C. Cole, H. Konagai

公表雑誌名:Scientific Reports 2024.

doi:10.1038/S41598-023-50179-0

内容紹介:植物標本は植物の実在の証拠ですが、研究に活用するにはラベルデータの入力が必要です。本研究では光学文字認識(OCR)という手法を用いてラベルデータを標本画像からテキストとして抽出し、次に固有表現抽出(NER)を用いてテキストを地名、植物名、採集者名等のカテゴリに分類し、それぞれ対応するセルにデータを自動で入力することにより、自動で標本DBが出来上がるシステムをつくりました。

|

| 様々なデザインの植物標本ラベル |

化石クリーニングにおける到達困難な空間への挑戦:世界最小の削岩機「和田式エアースクライブ」の開発

論文名:The challenge of hard-to-reach spaces in mechanical fossil preparation: Development of the Wada air scribe,a novel short-bodied air scribe with an adjustable handle著者名:田中 公教・ 和田 和美・新谷 明子・池田 忠広

公表雑誌名:Palaeontologia Electronica、 27巻1号、1-19、2024年

doi:10.26879/1296

内容紹介:エアースクライブは、化石クリーニングで使われるペン型の削岩機です。従来だと10 cm 以上の長さがあり、複雑な形の化石や顕微鏡下での作業がしづらいという課題がありました。そのため、本研究では世界最小かつハンドルを取り付けることで作業角度を調整できる「和田式エアースクライブ」を開発しました。この新型エアースクライブによって、これまで到達困難だった空間や顕微鏡下での化石クリーニングを効率よく行うことが可能になりました。

詳細はこちらのページをご覧ください。→→https://www.hitohaku.jp/infomation/news/hard-to-reachspaces.html

|

アマナ属(ユリ科)の種認識

論文名:Species delimitation in Amana (Liliaceae): transcriptomes battle with evolutionary complexity著者名:M.-Z. Wang, J. Wu, S.-L. Zhang, L.-M,Mao, T.Ohi-Toma, A. Takano, Y.-H. Zhang, K. M. Cameron, P.Li

公表雑誌名:Cladistics 2023 1-22. doi:10.1111/cla.12565

doi:10.1111/cla.12565

内容紹介:アマナ属は東アジアに分布し、全ての種が春植物(スプリングエフェメラル)と呼ばれる早春に開花し夏までには地上から姿を消す植物です。アマナ属の分類は度重なる種間交雑や遺伝子浸透、形態形質の平行進化などにより複雑なものになっていましたが、本研究では外部形態、染色体数、トランスクリプトーム解析等を行い、アマナ属には少なくとも12種が認められ、うち一種は新種であることを示しました。

|

| 早春に咲くアマナ(Amana edulis) |

群集動態によって駆動される実現ニッチ幅の多様性の進化

論文名:Evolution of realized niche breadth diversity driven by community dynamics著者名:Daisuke Kyogoku

公表雑誌名:Ecology Letters、 27巻1号、e14369、2024年

doi:10.1111/ele.14369

内容紹介:様々な環境や餌を利用する生物もいれば、限られた環境や餌だけを利用している生物もいます。こうした「利用する環境や餌」の多様性がなぜ生じるのかを、コンピューターシミュレーションで検討したのがこの論文です。場所や餌の好みの進化が、生物の個体数に強く影響されることなどが予測されました。この研究はとくにチョウ類などの植食性昆虫を想定していて、実際に昆虫で報告されているパターンをうまく説明することができます。

|

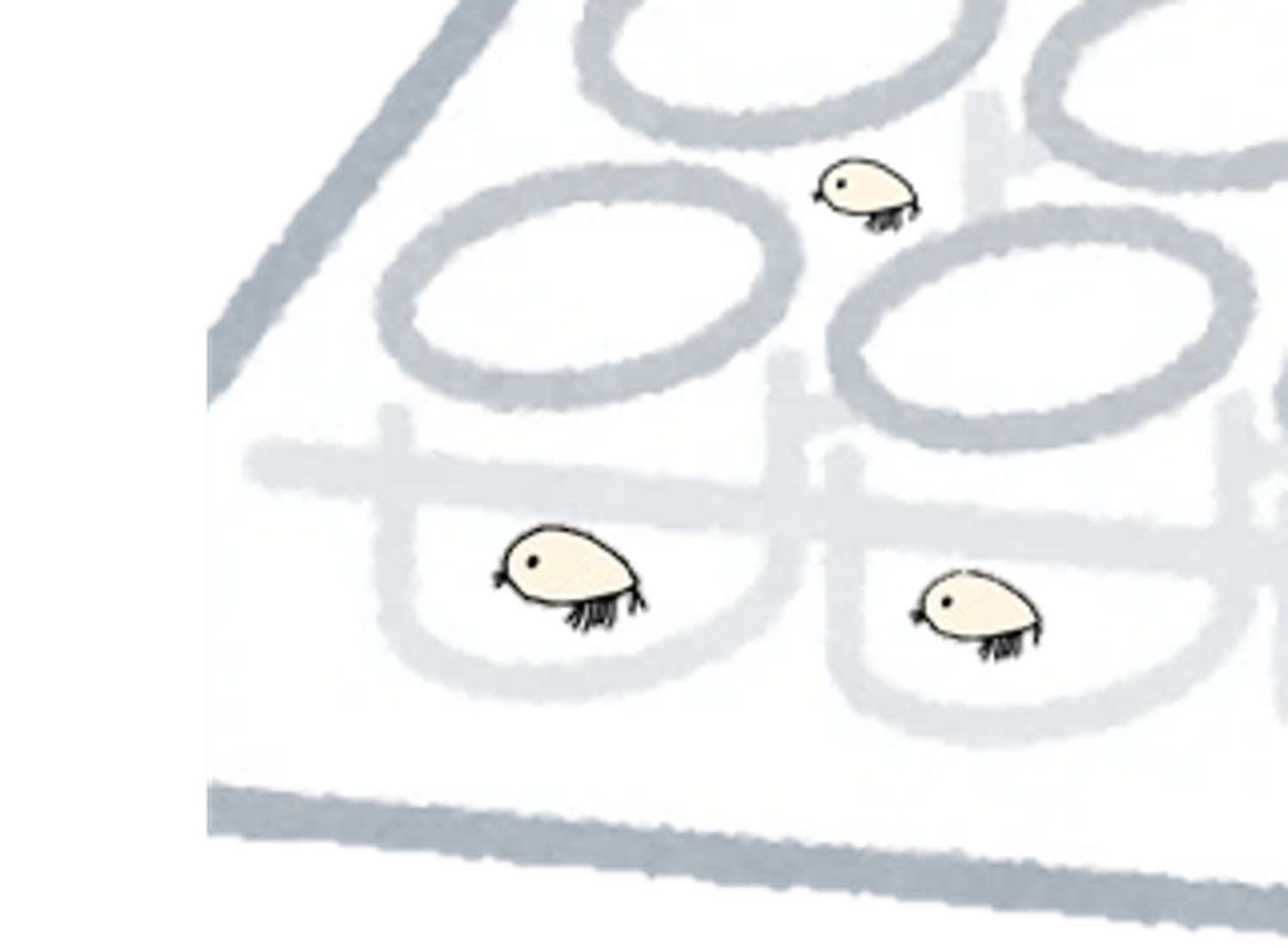

|

シミュレーションで得られる「利用する環境や餌」の 多様性の例。昆虫1は2種類の植物を利用しています が、昆虫2は1種類の植物しか利用していません。 |