ユニバーサル・ミュージアムをめざして11

『さわって楽しむ博物館』を

読んでみました

三谷 雅純(みたに まさずみ)

「さわる」という行為は,多くの博物館や美術館ではタブーになっています.ひとはくにはハンズ・オン,つまり,もともと「展示物をさわって楽しもう」という意図で兵庫県のほ乳類はく製を展示したコーナーがありますが,はく製のそばには「お手を触れないで下さい」という,意図とは矛盾した張り紙があります.3階出入り口近くの「森に生きる」のコーナーです(はく製をさわることの意味と限界については,最後にふれます).

小さい頃,ある美術館で油絵の絵の具があんまりデコボコしていたので,その具合を確かめたくてそっと触っていたら,係りの人から叱られたという経験が,わたしにはあります.その油絵があんまり大きすぎたので,しかたなく露出展示――ガラスでおおわない展示をこう呼ぶそうです――をしていたのでしょう.

博物館や美術館の重要な役割は,貴重なものの保存です.ひとはくであれば,化石などは大切に保存しなければいけませんし,滅んでしまいそうな生きた植物は,自然に返すまでの間は,特別な施設で人工的に増やしてやらなければなりません.そのことと大勢の人が「さわる」ということは矛盾しているようです.どうでしょうか?

この『さわって楽しむ博物館』の編者の広瀬浩二郎さんは,国立民族学博物館の研究員です.ご自身が全盲の視覚障がい者で,科学研究費プロジェクトの代表としてこの本をまとめられました.プロジェクトの名前はユニバーサル・ミュージアム研究会といいます.

国立民族学博物館(みんぱく)は,昔からマイノリティーの立ち場を尊重してきた博物館です.民族学は世界中のさまざまな人びとの生活や考え方を調べる学問ですから,マイノリティーの立ち場を尊重するというのも,うなずけます.それに,みんぱくの初代館長は梅棹忠夫(うめさお・ただお)さんです.梅棹さんは強度の弱視でした.弱視の梅棹さんであってみれば,マイノリティーの立ち場を尊重するのも当然でしょう.もっとも,梅棹さんは「ほとんど視力を失った」ということでは確かにマイノリティーなのですが,「マイノリティー」という括りでは収まりきらない人だという気がします.

梅棹さんは,ひとはくとも関係があります.ひとはくの館長だった河合雅雄さんは学部時代,梅棹忠夫さんの指導で卒論を書かれたそうです.思わぬところで,思わぬ人に巡り逢うものです.

「さわる」話題に戻ります.

広瀬さんは,視覚障がい者のことを「常日ごろ,手で触れることに慣れた人」という意味で「触常者」と呼んでおられます.「触常者」にはモノに「さわる」時,大切なマナーがある.それは,"優しく"資料を取り扱い,"ゆっくり"時間をかけて鑑賞する,そして想像力と創造力を発揮して「モノとの対話」を実践するというマナーだとおっしゃいます.多くの博物館や美術館関係者の心配をよそに,このほど注意してモノにさわるのですから,たとえ壊れやすい磁器のようなものであっても,壊すことはありません.そのようにしてミュージアム,つまり博物館や美術館で学ぶことを,広瀬さんは「手学問」と呼ぼうと提案しておられます.

ひとはくを訪れる来館者には,「見学時間は全体で2時間.お弁当を食べて昼過ぎには帰る予定」などという団体があります.これなど視覚に頼らないと「2時間でざっと見わたす」こともできません.とても,「手学問」で,"優しく","ゆっくり"と「モノとの対話」を実践することなどできそうもありません.(印刷をした)カタログのような「2時間でざっと見わたす」といった扱いでは,せっかくの展示物が哀れにさえ思えてきます.

わたし自身は視覚障がい者ではありません.広瀬さんのようには「さわる」ことに慣れているわけではないので,「手学問」という言葉で表されるほど深く,触覚でモノと対話した経験はありません(なかったと思います).しかし,広瀬さんがおっしゃっているのは,見学態度だけを言っているのではないようです.それは,モノを通して時間や空間の広がりを感じ,さらにはモノを通して人と人が結びつく,そのダイナミズムをおっしゃっているような気がします.

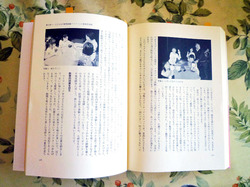

『さわって楽しむ博物館』の第5章に美濃加茂市民ミュージアムの藤村 俊さんがお書かきになった「人が優しい『市民ミュージアム』」という文章は,その事がとてもわかりやすく書いてあります.藤村さんは「博物館とは『ものと人』の繋(つな)がりを通じて,『人と人』の繋(つな)がりを強める場所」だとおっしゃいます.美濃加茂市民ミュージアムでは古墳時代の勾玉(まがたま)を,それも本物の勾玉を,手にとって,ゆっくりとさわることができるのです.まさに「手学問」です.大切にさわり,次の観覧者にそっと手渡す.本物の勾玉が傷ついたら大変です.でも,観覧者は古代の勾玉から時代の流れを感じ,優しく次の観覧者に手渡すことで,人と人の繋がりを再確認できるのです.

美濃加茂市民ミュージアムのページ

ひとはくでたとえるなら,研究員やフロアスタッフ,市民団体「人と自然の会」の皆さんとその他の来館者が,人と人の関係を結べるようなものではないでしょうか? 博物館で過ごす,ゆったりとした時間の流れを感じませんか? 博物館や美術館というのは,元来,そのような場所なのかもしれません.

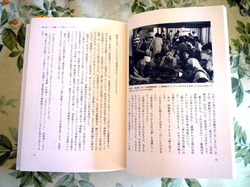

第15章のキッズプラザ大阪の石川梨絵さんは,ユニークな報告をお書きになっています.「子ども向け暗闇体験プログラムの教育的効果」という題で,「暗闇でさわることを学ぶ」という報告です.あるアクティビティで,子どもたちとスタッフが,真っ暗な中をロープを頼りに歩いていきます.途中には,ぬいぐるみやカイロ,保冷剤など,触覚と温度を感じる皮膚感覚を刺激するモノが置いてあります.ぬいぐるみやカイロなら,さわっても安全です.子どもたちはキャーキャー騒ぎながら,やっとのことで終点のテーブルにたどり着きます.そのテーブルには「触常者」,つまり視覚障がい者の広瀬さんがいて,真っ暗闇の中で,座る位置まで子どもたちを誘導してくれるのです.

子ども向け暗闇体験プログラムのようす

子ども向け暗闇体験プログラムのようす

「この暗闇体験を通して,子どもたちの視覚障害者へのまなざしが変化する」と石川さんは言います.子どもたちの目の前にいるのは,「支援の必要な不自由な人」ではなく,「暗闇の中でも自分たちを誘導できる」スーパーマンのような「触常者」なのです.このことで人が持つ多様性を学びます.そして多様性を学ぶことで,子どもたちは「触常者」を尊敬しはじめるのです.

これこそ「モノを通して,人と人が結びつくダイナミズム」です.

この『さわって楽しむ博物館』を読んでいて,わたしの得意なことは何だったのだろうと,しばらく考え込みました.現役のフィールドワーカーであった頃には,一日中歩いて疲れはてても,冷静にものが考えられることであったのかもしれません.あるいは,最近であれば,ほかの人よりも早く原稿が書けることでしょうか? そんな自分の得意なことがすなおに認められれば,ろう者やマヒのある人,高齢者や社会的なマイノリティーもスーパーマンになれそうな気がします.そこでは,敬意を持って人と人が結びつくダイナミズムが見られることでしょう.

最後に「さわる」という行為とひとはく3階のはく製の展示について,わたしの意見を書きましょう.

わたしは基本的に「はく製は,触るものではない」と認識しています.ハンズ・オンの展示ということで,はく製を出すことが決まったのですが,はく製はハンズ・オンには適当でないように思います.

わたしが「はく製は触るものではない」と言うのは,決してはく製が傷むからではありません.はく製に触れた人が危険だからです.幸い,ひとはく3階の「森に生きる」に使っているはく製は,害になる防腐のための薬品は使っていません.ですから,たとえ子どもが触れたとしても,うるさく叱る必要はありません.しかし,昔,作られたはく製には,さわると害になるものが,現実にあるのです.そのことをていねいに教えるのがおとなの役割だと思います.ですから,はく製をハンズ・オンに使うのは反対なのです.

はく製ではなく,はく製に代わる似たものを探してみましょう.動物の頭骨はどうでしょうか.これなら防腐をしてありません.さわっても安心です.それこそ「手学問」で,"優しく","ゆっくり"と骨との対話をしてみれば,見ただけではわからなかった発見がいろいろあるはずです.

わたしは.生まれて初めてチンパンジーの頭骨を手にした時のことが忘れられません.それはガイコツなどではありませんでした.脳が入っていた穴を下からのぞき込むと,生きていた頃のチンパンジーの思念が,思わず立ちのぼるのを感じたのです.科学とは別のものが立ち上がった瞬間でした.

三谷 雅純(みたに まさずみ)

兵庫県立大学 自然・環境科学研究所

/人と自然の博物館

『さわって楽しむ博物館――ユニバーサル・ミュージアムの可能性』

(広瀬浩二郎 編著,青弓社)

-thumb-250x187-18704.jpg)

-thumb-250x187-18707.jpg)

入り口でお出迎えのお仕事中にお客様から質問が!

入り口でお出迎えのお仕事中にお客様から質問が!

-thumb-250x187-18695.jpg)

-thumb-250x187-18698.jpg)

-thumb-250x187-18701.jpg)

-thumb-250x187-18709.jpg)

-thumb-250x187-18718.jpg)

-thumb-250x187-18715.jpg)

-thumb-250x187-18721.jpg)

-thumb-250x187-18727.jpg)

-thumb-250x187-18730.jpg)

-thumb-250x187-18733.jpg)

-thumb-250x333-18736.jpg)