相次いで荷物が届きました.一つは象鼻虫の写真集で,タイトルは

「象虫」.超絶的な技術で標本を超精密に撮影してあります.生態写

真ではなく標本です.図鑑ではなく写真集です.

人が顕微鏡で昆虫の標本を覗くと,じっとしていられません.もっ

と拡大してみたいし,別の部分を見たいし,あっちにこっちにピント

を合わせたいからです.その要望が全部,一枚の写真に写し込まれて

います.

著者の小檜山賢二先生は「マイクロプレゼンス」を主張している方

です.肉眼では見えないけれども厳然と存在していて,何らかの方法

で見てしまうと驚嘆すべき境地が広がっている,巨大すぎるもの,微

細すぎるもの,早すぎる事,ゆっくりすぎる事,いろんな方面があり

ます.それを開拓していこうというような姿勢だと,私は解釈してい

ます(文中に明確な定義と説明あり).

人間にとって昆虫は微細側の辺縁に位置します.いる事はわかる,

けど,黒い点にしか見えていないのです,一般の人には.しかし虫好

きの人はこれを標本にして顕微鏡を覗きます.感動的な美しさ奇怪さ

です,で,そういう技術も発達してきているのだから,写真集にして

みんなに見てもらおうではないか!というわけです.

写真集”象虫”と3Dカメラ”W1"

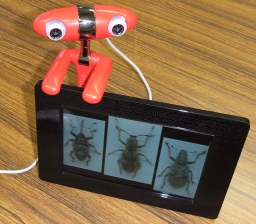

ところで博物館ではこの夏休みも,小さな昆虫を標本にする実演を

行っていますが,苦労するのは,モノが小さい事です.

以前から作業の様子を拡大表示したりと,ちょっと「マイクロプレ

ゼンス」していましたが,今年は出来上がった(比較的できばえの良

い)標本を3Dのデジタルフォトフレームでお見せしています.

10〜20倍程度の倍率でも,なかなかの迫力です.小さなゾウムシが

カブトムシ位の大きさに,しかも一体的に見えるので,子供たちは掴

みたくなるようです.

標本の3D表示

さて,もう一つの荷物はW1という立体写真機(3Dカメラ)です.古

くから多様な立体写真機が開発されてきましたし,撮影する方も少な

くなかったのですが,立体写真の見せ方に普遍性がなく,特殊なもの

との見方が一般的でした.

ところが,昨今の表示装置の急速な発達で一気に一般化しそうな状

況です.この写真機自体は普通の目の幅で撮影するためのものですが,

背面のモニターに,いわば撮影の補助のために付いている液晶が,す

でに3D表示できます.これとは別に本格的に表示専用の装置(デジタ

ルフォトフレーム)が別途発売されているのですが,カメラの背面モ

ニターでさえ,フツーに,3D表示できるのです.

3D表示できる表示装置が普及すれば,すなわちインフラが整備さ

れれば,コンテンツも3D化します.マイクロプレゼンスも3Dを前提

に展開されるようになるでしょう.

で,実演の時に見せるために用意したホソクチゾウムシの電子顕微

鏡写真をこのカメラのモニターに表示されるよう,変換してみました.

お持ちの方は下の写真をコピーして,拡張子をjpgからmpoに書き換え

たうえで,W1のSDの写真のフォルダにコピーしてみてください.

(なお,結果および影響は保証しません.既存のファイルはバック

アップをとった上でお試しください)

昆虫共生・沢田佳久