布野研究員がイヌワシになりきって

布野研究員がイヌワシになりきって

巣づくりをしています!

この巣は NPO法人 人と自然の会「かわせみの会」の方々が、

せっせと段ボール約40箱分の枝を集められて作成されたものです。

明日のドリームスタジオ フェスでようやくお披露目です!

明日来てくれた ちびっこ は巣にのって、布野研究員みたいに

イヌワシの体験ができます。

明日は13時~15時はイベントが盛りだくさん!

みなさんのお越しをスタッフ一同お待ちしております。

フロアスタッフ せら ゆうこ

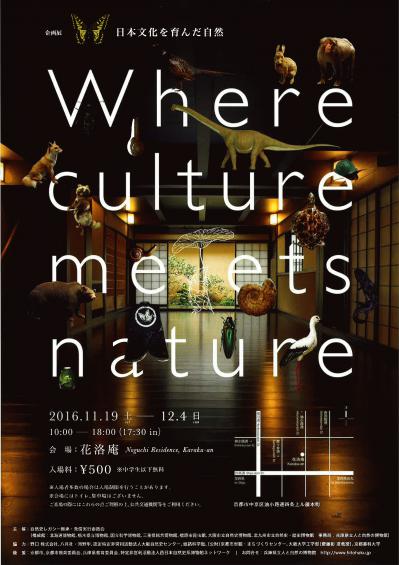

館外企画展 「日本文化を育んだ自然 where culture meets nature」

みなさん!これは本当にすごいですよ~!

全国の自然史系博物館8館が協力して、京都に残る伝統文化や歴史遺産を自然史科学の観点から

捉えなおし、文化を支えた日本の自然をテーマとした企画展です!

有力戦国武将着用との伝承がある揚羽蝶文様で鳥の羽をまとった陣羽織(花洛庵所蔵)のミステリー、

日本庭園の苔やシダの多様性、着物や絵画に登場するツルの紹介など、多様な生物や化石を町屋の空間を

活かしての展示です!

寒い季節になりますが、ひとはくの熱い展示を体験してただければと思います。(o^^o)

準備の様子です!

やはり・・・展示物がすごいので・・・普通に道を歩いてても・・・迫力ありすぎて・・・

視線が・・・(宣伝のたて看板などはございません(笑))

みなさん花洛庵の方へ・・・

準備中にも関わらず・・・・多くの方が見学に来られました!

なかには午前はお一人で・・午後には家族でこられた方も・・・ありがとうございます!

19日からは・・・ばっちり展示が完成していますので!お楽しみに!

おまけ・・・

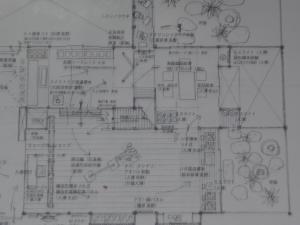

そうだ!花洛庵(京都市中京区油小路通四条上ル藤本町)へ行こう!

注.会場にはトイレ、駐車場はございません。

ご来場の際にはこれらの点ご理解の上、公共交通機関等をご利用ください。

ということで阪急四条大宮駅から四条堀川方面へ歩いて花洛庵まで行ってみました!

四条堀川の交差点を渡って1分もしないところで油小路通りの標識が見えたら通りを左に!

歩いて1分ぐらいで・・・

シャコガイなどが・・・玄関先にございますので・・・

情報管理課 中前純一

希望する分野に応じた研究員を講師として派遣しています!

標本や資料が持っている迫力やおもしろさを体験していただくために、

移動用の展示キット一式をもって、学校に出かけて展示する「学校キャラバン」を行っています。

昆虫標本や恐竜化石などのレプリカや本物を学校で・・・満喫してください!

キャラバン事業の詳細はこちら

さて、今回は・・・

移動博物館車「ゆめはく」号が、様々な標本や資料をのせて・・・・

11月8日(火)に、県立北はりま特別支援学校へ行ってまいりました!

こちらの学校は、北播磨地域における特別支援教育のセンター的役割を担われている学校で、

学校内外の多様な児童生徒の支援・育成に向けて、先生方の更なる高い専門性と

確かな実践力を身につけ、先進的な特別支援教育の研究を推進されているそうです!

「みんな大好き!成長し続ける学校」っていいですね!

のどかな田園地帯にあり、周りの自然環境は抜群ですね~

校庭は芝生化されていますね~

当日の体育の授業を見学させていただくと

みなさん楽しそうに授業に取組んでいましたね~!

準備の様子です!

今回は中学部の生徒のみなさんに満足していただくために

学校の先生方とひとはくの研究員が練りに練っての・・・スペシャルプログラム

いつもの学校キャラバンより大盛りの内容です!

ひとはくの研究員・スタッフは・・・

生徒のみなさんが興味・関心を持ってもらえるかな~

リハーサルと動きの確認です!

セミナーの様子です!

紙芝居「アンモナイト」

クイズ「アンモナイトクイズ」

セミナー「化石のレプリカづくり」

ひとはくではおなじみの「化石のレプリカづくり」

カラフルなおゆまるから好きな色を選んで

自分だけのオリジナル、アンモナイトをつくってみましょう。

みなさん、はじめての体験で、緊張気味に静か~に作業されていました。

材料の配色に工夫したり、アンモナイトの型枠に入れるのも素早くできましたね~

10分後にアンモナイトの型枠から外すと・・みなさんから歓声が・・・・

このレプリカ・・・本物のアンモナイトみたい!

ひとはくのクオリティの高さは本物と見間違えるレベルです!(色は違いますが)

みなさん・・・急に・・・にぎやかになりました!

セミナー「学校近くの石ころをよくみてみよう」

石やその中に含まれる物を観察し、土地の様子やでき方を調べたり、化石の発見も!

石から色々なことがわかることを学びます!

今回の教材も・・・古谷研究員が学校の近くでとれた石を準備して・・・

生徒のみなさんにいろんな石を配って、音を確認してもらったりルーペで見てもらいます。

な~んだ石ころかと思うと・・・顕微鏡の映像をスクリーンに映すと・・・

なんと・・・化石が・・・

みなさんの驚きの声が・・・・

セミナー「さわれる丹波竜」

丹波竜の映像をみたり丹波竜などの化石を実際にさわってもらいました!

丹波竜化石レプリカの迫力はさわるだけでわかりますね~

さわった化石から考えて・・・大きさが15m以上?

そんな大きかったんだ!みなさんの驚きの声が・・・

セミナーでは・・・

生徒さんや先生方から「よーくできたアンモナイトレプリカですね~」

半田研究員「今回はせっかくの機会ですから・・・アンモナイトは本物ですからね~!」

生徒さんや先生方「えっ!そんな貴重なものさわっていいんですか?」

みなさん・・・急にザワザワと緊張感が・・・

半田研究員「ひとはくですので、今回は化石をさわってもらっていいんですよ~」

先生方「みなさん落とさないように・・・石じゃないからね~・・・とても貴重で・・・・」(先生・・・汗が)

本物の教育効果は・・・説得力がありますね~!

午後はフリータイム。

小学部・高等部のみなさんも見学に来てくれました!

また、化石についても生徒さんからの質問が多数ありました!

先生たちも「化石って本当に石なんやね、でもきれい!」・・・

もっとはやく来れば・・・よかった・・・もっとみたい・・・いい教科の研修なります!など

ひとはくとして・・そのお言葉が聞けて・・たいへんうれしいです!

生徒のみなさんからプレゼントをいただきました!

スタッフ一同感謝です!

高等部のみなさんが作られた手作りの製品です!

博物館に来る機会の少ない県内の学校を回ろうという学校キャラバン。

とても楽しんでもらえたと思います。

スタッフ 藤本真里・古谷 裕・半田久美子・清水文美・山本梨香・中前純一(記)

ユニバーサル・ミュージアムをめざして82

言葉でない〈ことば〉を「通訳」すること

三谷 雅純(みたに まさずみ)

田中昌明さんと田中加代子さんはすてきなご夫婦です。訪れると、いつも微笑(ほほえ)んで迎えてくれます。たいていは、まず加代子さんが出てこられ、昌明さんは笑いながら作業所の仕事を続けておられます。おふたりとも背が高いのですが、威圧感はまったくありません。わたしと妻も、あんなご夫婦になれたら素敵だなと言い合っています。

お二人は、「トークゆうゆう」という名前の、失語症者や高次脳機能障がい者のための地域活動支援センターを主催していらっしゃいます。地域活動支援センターというのは、障がい者が地域に出た時に活動しやすいように援助する施設です。「トークゆうゆう」(つまり「悠々と話そう」)という名前からも分かる通り、この施設の役目は、失語症者や高次脳機能障がい者が余裕を持って喋れるように手助けすることです。参加者の大半は失語症者や高次脳機能障がい者なのです。

今まで何度か書きましたが、失語症者や高次脳機能障がい者の内面は、ごく普通に、年齢とともに変化していきます。そして理性が失われることはありません。

言葉は、多くの場合(手話を除いて)、言語音(げんご・おん)が耳に入り、脳に届いてから始まります。脳に届いた「ただの音の繋がり」にしか過ぎない言語音が、「内言語」と呼ばれる複雑な信号の流れになって、言葉の運んできた意味を解釈したり、昔覚えた別の言葉を思い出したりします。そして「これは面白い」とか、「それは、ちょっと違うな」といった反応の仕方を決めていきます。こうして新しく産み出された内言語の反応(ここでは、まだ「意味のある音」ではありません)は、再び音の繋がりの言語音に変換され、喉や舌などの筋肉によって発音されるのです。多くの人では、これが頭の中で一瞬の内に起こります。ですから内言語は存在をまったく意識できません。多くの人は「内言語」という言葉すら知りません。まるで言語音が耳に届くと応えが自動的に口から飛び出す。そう誤解してしまうのです。

「トークゆうゆう」は地域活動支援センターですから、そこに集まる人は大切な活動の方針を合議で決めます。昌明さんは失語症の重い後遺症があります。会議は大切だと分かっていても、司会がうまくできません。そこは加代子さんの出番です。加代子さんは「トークゆうゆう」に集まった一人ひとりの思いを推し量り、意見はそれで良いかと確かめつつ、会議を進めていきます。こうして「トークゆうゆう」の合意が出来上がっていくのです。

少し勘のいい人であれば、どなたにでもできそうです。しかし、ことはそれほど単純ではありません。

会議は集まった人たち全員で行います。10人ぐらいでしょうか。皆さんそれぞれ自分の思いがあります。例えば、ある人は会則はもっと緩い方がいいと思っているかもしれませんし、別の人は、会則なのだから厳密に守らないといけないと考えていたりします。司会者はそのばらばらの思いを汲んで、会の総意としてひとつにまとめるのです。参加者は失語症者や高次脳機能障がい者です。通常の意味で議論はできません。言語音や文章がうまく表現できないのです、しかし、言語音になる前の内言語では、それぞれの意思をしっかりと持っている人が多いのです。気持ちをくみ取り、その人の意見に寄り添う。しかし、自分の思いと混同してはいけないし、誰かの見方をしてもいけない。その上、秘密は絶対に守らなければいけません。本当に難しいのです。

☆ ☆

「トークゆうゆう」の田中加代子さんのような立場の人を、失語症者の「会話パートナー」と呼んでいます。いくつかの先進的な地域では、失語症者とコミュニケーションを図れる会話パートナーの養成に取り組んでいます。役所に会話パートナーがいれば、たとえ失語症者が一人で手続きに来ても、(スムーズにとは言わないまでも)「言語音で名前を告げない」ので追い返す愚かな真似は、ずっと減ると思いますーー選挙の時、そのような「一人で言語音で名前を告げること」を有権者の条件としている自治体があったそうです。あるご婦人は、投票する権利があり、投票する意思があるのに、失語症で「一人で言語音で名前を告げること」ができないばっかりに、職員から投票を拒否されたということです。(1)

そのご婦人はあきらめて、しょんぼりしていたそうです。気持ちが萎えそうです。投票所の職員は、どうして自分のことを理解しようとしないのか。悔しさで胸が潰れます----わたしの個人的な思いですが、拒否した職員も,実はご婦人の失語症のことをご存じだったのではないでしょうか。しかし、マニュアルで「一人で言語音で名前を告げること」と書いてあり、それ以外のその方の確認方法が書いてなかったような気がします。マニュアルのせいで、お二人の間には変な溝ができたのかもしれません。

あきらめて、しょんぼりしてしまったけれど、最初は腹立たしかった。しかし、自分ではどうすることもできない。そんな時、会話パートナーがいて、言いたいことをくみ取ってくれれば、当事者も精神的にずっと楽になるでしょう。会話パートナーが役所や病院にいてくれれば、いろいろな手続きもスムーズに進む気がします。

もちろん職場では事情が異なるでしょう。仕事は自分のためだけにするのではありません。仕事に関わる同僚や、その他の関係者に対しても重い責任があります。それに働く人一人ひとりには、その人独自の発想やアイデア、作業を進める手順が重要なことが、よくあります。もちろん、自分勝手に仕事の段取りを変えてしまっては、大きなトラブルになることがありますーー旅客機の運航には厳密なマニュアルがあって、決められたとおりに運行しなければなりません。しかし、自由な発想が新たな展開につながる。これはよく聞く話です。仕事を推進していくためには、他の人が思いつかない自由な発想が必要です。その時、通常の会話パートナーでは、変幻自在の発想まで汲み取って「言語音に翻訳する」のは難しいだろうと思います。何しろ、自由な発想はどこから何が飛び出すか分からないのですから。

☆ ☆

「脳ーマシン・インターフェース」という技術があります。「脳」は人間の脳という意味です。「マシン」は機械です。そして「インターフェース」が「間をつなぐもの」といったような意味です。今、さかんに研究されている、新しい分野です。

わたしの脳がコンピュータに命令を出すとします。その時、命令を伝える「インターフェース」はキーボードやマウスに当たります。そしてコンピュータが返事を返すには、ディスプレイに写すといった方法があります。わたしの手がキーボードやマウスを操作して、目でディスプレイに写った情報を読み取るのです。ところが「脳ーマシン・インターフェース」では、手や目を使わず、わたしの脳で考えるだけで「マシン」であるコンピュータに命令を伝えます。不思議です。

別の例で説明します。部屋の電灯を点す場面を想像して下さい。電灯はスイッチで点します。スイッチの入れる時、多くの人は手で操作します。ところが「脳ーマシン・インターフェース」では、考えるだけでスイッチが入るのです。まるで魔法です。しかし「脳ーマシン・インターフェース」を使うと、本当にスイッチが入るのです。

どのような仕組みかというと、生きた脳を傷つけずに詳しく調べる方法に fMRI とか近赤外分光法という技術があります。fMRI は難しい呼び方なのですが、漢字を使って「磁気共鳴機能画像法(じき・きょうめい・きのう・がぞう・ほう)」とも言います。病院で撮ってもらう MRI(磁気共鳴画像)の応用です。近赤外分光法は脳を流れる血液から、脳のどこが活発の働いているのかを推定します。このような技術によって脳の神経細胞の情報を取り出し、その情報を機械に送って操作するのです。例えば「義手ロボット」に脳の情報を送れれば、手や足の全てが麻痺した人も、物をつかんだり、持ったりできます。(2)

記憶したり,「急いでやらなきゃ」と次にやることを計画を立てて行うといった高次脳機能についても研究は進んでいます。進んではいますが、まだ人の代わりをロボットが行うにはギャップがあるようです。ましてや「言語音や手話サインと読み取ったり、音やサインで発話したり」といったコミュニケーション機能の代行は、とても難しそうです。〈ことば〉を話す代行、つまり「会話パートナー」や「コミュニケーション支援者」をロボットが実現するためには、もっと神経細胞のネットワークを詳しく知る必要があるからです。〈ことば〉が脳に届いてから、意味のある言語音であるか、風の音とかの環境音であるかを識別して以後の神経ネットワークについては、まだ分からないことが多いのだと認識しています。

ということは、内言語にまで立ち入って翻訳することは(今のところ)不可能ですから、「会話パートナー」や「コミュニケーション支援者」は当事者に〈イエス〉か〈ノー〉で答えてもらい、内面を探りながら、真意を聞く。その上で翻訳するという気持ちが大切だと分かります。でも、それなら、決まった会話は助けられますが、自由な発想が要求される職場での就労支援は難しそうです。

自由な発想で新たなことに挑戦する必要が求められる職場とは、例えば「研究職」はその最たるものだと言えます。研究者はルーティンやマニュアルよりも、発想の活発さや独創性を重視します。そんな研究者も「会話パートナー」や「コミュニケーション支援者」に頼れないものかと夢想することがあります。事実、わたしの知る研究者には病気や事故で失語症や高次脳機能障がいになった方がよくいらっしゃいます。そのような方は、わたしも含めて、研究のスタイルや人生の目標を大きく変えることが多いようです。わたしの場合、それまでの野外調査を主にする研究はできなくなりました。しかし、幸いにしてコミュニケーション・デザイン研究ユニットという新しい研究部門が発足しましたので、人類学調査の延長線上にある研究が、失語症者や高次脳機能障がい者の協力でできています。わたしは会話パートナーの訓練を受けたことはありませんが、自分自身が失語症者であり、高次脳機能障がい者ですので、自然と互いの気持ちが分かるのです。

わたしのケースは幸運な例外です。しかし、わたしと同じ悩みを持っている失語症者、高次脳機能障がい者は多くいらっしゃいます。そのような人と、どのように共感を持つべきか。これもまた人類学の重要な課題です。

---------------------------------------------------------------------

(1) 毎日新聞2013年07月18日大阪朝刊に、二木一夫さんがお書きになった「発信箱:1票のバリアフリー」の事です。

http://www.hitohaku.jp/blog/2013/08/post_1762/

(2) 以下のような文献がありました。

日経サイエンス 2003年1月号「思考でロボットをあやつる」M.A. L. ニコレリスと J. K. チェーピン

http://www.nikkei-science.com/page/magazine/0301/robot.html

「ブレインーマシン インターフェイスの現状と将来」長谷川良平,電子情報通信学会誌,2008

http://www.journal.ieice.org/conts/kaishi_wadainokiji/2008/200812.pdf

「ブレイン・マシン・インターフェースの基礎と臨床応用」平田雅之ほか,脳外誌,2013

https://www.researchgate.net/profile/Takufumi_Yanagisawa/publication/271237212_Brain-Machine_Interfaces_Principles_and_Clinical_Application/links/56b33c5608aed7ba3fef83ad.pdf

三谷 雅純(みたに まさずみ)

コミュニケーション・デザイン研究ユニット

兵庫県立大学 自然・環境科学研究所

/人と自然の博物館