道路脇の植え込みや芝生など、普段見過ごしている何気ないところにも昆虫がいます。

「なんでこんなところに虫が?」といった "ナンデナン?" について一緒に考えてみましょう。

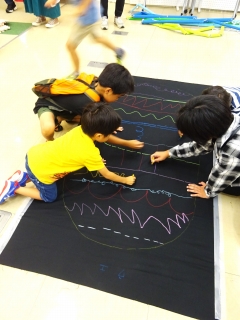

まずは、エントランス前の芝生の広場で虫をさがします。

今回は網を使わずに、素手でつかまえ、袋に入れます。山田主任研究員の「はじめましょう」の言葉もそこそこに、子どもたち(おとなたち)が走り出しました。

あちこちで「捕まえた!」と声が上がります。

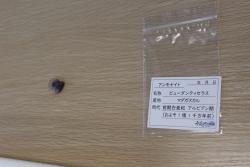

捕まえた虫について、研究員に名前を確認しています。採れた虫の説明も聞きました。

|

|

キッズサンデーのそとはくでも虫とりが行われていました。朝からたくさんの虫をつかまえたようです。

名前のわかるシートも準備してあったので、自分の採った虫の名前を確認してみましょう。

今度は恐竜ラボの裏手へ行って、木や植え込みのある場所で、虫をさがしてみましょう。

おっと、ここは思った以上に蚊が多くて、たいへんたいへん。

猛暑であまり見なかった蚊が、今になってたくさん出てきたようです。

ちょっと早めにこの場所から退散です。

さて、場所が違うと取れる虫も違う、今日のナンデナンの答えはもうわかりましたか?

エサがある、隠れて身を守ることができる、仲間がいるなど、その場所に住むのには理由がありました。だから採れる虫も違うんだね。参加してくれたみんなはわかってたよね。

◎参加したみなさまの感想など

・カメムシやゴキブリも、そして蚊も捕れました。

・網がなくても手で捕まえられたよ。

・もっと捕まえたい!

観察する場所を変えたら見つかる虫も違いましたね。なぜ場所が変われば見つかる虫が変わるのでしょうか?答えはいろいろありますが、理由がわからないこともあります。普段から身近な場所に目を配って、いろいろな虫を探して、その理由について思い巡らせてみてください。虫の見方が変わるかもしれませんよ。

(文責 生涯学習課 ※この記事に関するお問い合わせは、生涯学習課までお願いします。)