今日は、できたてホヤホヤの新作デジタル紙芝居をご紹介させて頂きます♪

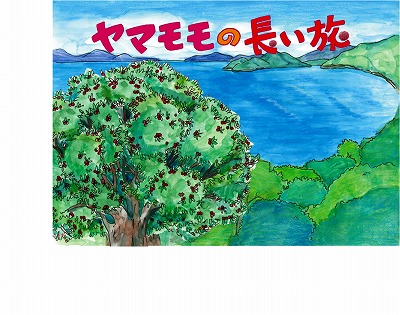

新作 デジタル紙芝居『ヤマモモの長い旅』

ようちゃんは田舎のおじいちゃんの家の近くにあるヤマモモが大好きです。

ある日、妖精のヤーモに出会い、妖精たちがつぶやいている言葉を知ります。

それは旅するタネへの祈りの言葉でした。

ようちゃんは、妖精ヤーモやおじいちゃんと話をしながら、ヤマモモがどんな旅をしてきたのかを考えます。

ヤマモモの旅とは、どんなことなのか、ぜひご覧くださいね!

制作こぼればなし

毎週土・日と祝日に上演されるデジタル紙芝居、みなさんは何作あるか知ってますか?

現在上演しているのは、この「ヤマモモの長い旅」を加えて、なんと17作!!

全てフロアスタッフが作ったものです。

今回も、博物館の展示とお客様を結びたい!とのフロアスタッフの熱い思いで制作しました。

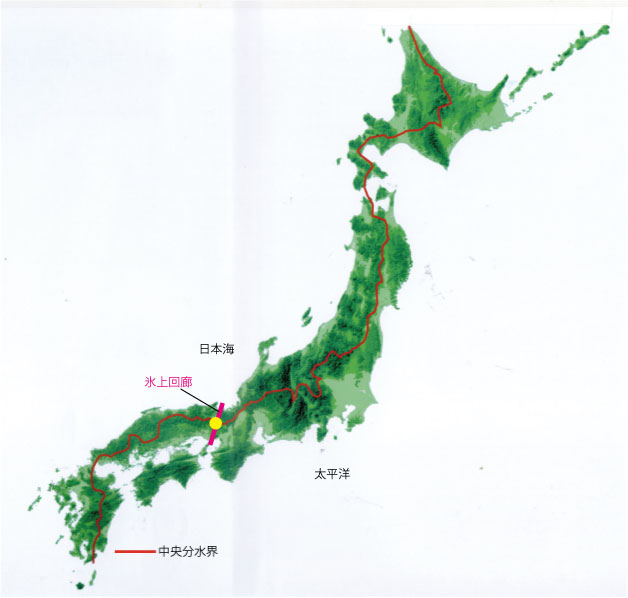

今回のデジタル紙芝居と関連した展示は、本館3階中央の氷上回廊。立体地図とモニターの映像です。

日本列島には、背骨のように南と北を分ける高い山脈があります。

でもなんと!その連なりにたったひとつ低い場所があるんですよ。

そこを通って、むかしから人間やいろいろな生き物が山を越えずに日本海側と太平洋側を行き交うことができました。

この通り道を「氷上回廊」といいます。

専門の研究員からアドバイスを受けながら、約半年かけてデジタル紙芝居が完成しました。

さて、ここでこっそりお教えします。主人公の、ようちゃんって名前。

実はヤマモモについて調べている時、漢名が楊梅(ようばい)だということを知りました。

そこで、ヤマモモが大好きな主人公をようちゃんにしたというわけです。

新作の次回上演は、9月17日(月)11:00~です!

(フロアスタッフ いしくら)

ヒアリと戦うには,日本に侵入したヒアリが営巣し,新しい羽アリを飛ぶす前に見つけて,駆除するしか手がありません.アメリカの研究では,ヒアリの巣は,早い場合で,営巣して7ヶ月ほどで羽アリの生産を始め,その後は,年間3,000頭近い有翅の新女王とオスアリを巣から周囲に分散させることがわかっています.有翅女王アリは,自力で2km,風に乗れば5kmほど,四方八方に飛翔分散して新しい巣を作ります.こうなってしまっては,ヒアリを駆除するのが不可能になるだけでなく,その密度や分布範囲を抑えることさえ難しいくなるのです.しかし,ヒアリを監視する目を増やし,広げることは,行政だけでは対応できません.企業や市民との協働による監視網を構築していくことが必要不可欠です.京都府の特定外来生物バスターズ事業は,地域の安全な暮らしを守るために,国まかせではなく,地方自治体が主体的に始めた,まさに先進的な取り組みです.この京都府の試みは,きっと,ヒアリ監視網が日本全国の地方自治体へと広がっていく契機になるでしょう.

今回の会議の意見交換でも,地元に自然史博物館等があり,ヒアリなどの外来生物の標本資料を閲覧したり,専門家のアドバイスを得られる環境が,強く求められているのかが,よく分かりました.中にいると,自分たちの存在や活動の価値に気づかないものです.今後も,微力ではありますが,博物館資料やその研究成果の活用して,日本の生物多様性と,地域の安全安心の暮らしを守れるように貢献できればと思っています(系統・昆虫 橋本佳明)

9月8日(土)・9日(日)のフロアスタッフとあそぼう!は

収蔵資料スペシャル

『標本のミカタ「色んな資料で見る阪神間の風景」』に合わせて

画はくの日「古写真に色をつけよう」をおこないましたよ♪

大雨洪水警報が出るほどの、あいにくのお天気でしたが、

たくさんのお友だちが参加してくれました!!

白黒写真しかなかった頃、昔の人は顔料で写真を彩っていました。

まるでカラー写真かのような、美しい写真の数々。

今回は、参加してくれた皆さんに、自由に色をつけてもらいました。

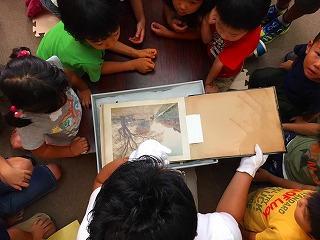

まずは、古写真はかせの福本研究員からのお話。

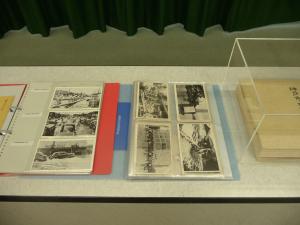

ふだんは非公開の貴重な資料を見せてもらいました!

子どもはもちろん大人も興味津津ですね~(p_-)

1日目はそれぞれの古写真に色を塗り、2日目は大きな古写真に色を塗りました!

色鮮やかなカラー写真が出来上がりました\(^o^)/

ご参加のみなさま!ありがとうございました!!

完成した作品は4階ひとはくサロンに掲示しています☆

ぜひ見に来てくださいね!!

フロアスタッフ かどはま

今年度ひとはくは、標本資料の面白さや標本を用いた自然の読み解き方を解説する収蔵品スペシャル企画「標本のミカタ~コレクションから新しい発見を生み出す~」を1月を除き毎月第2日曜日に開催します。160万点を超える収蔵資料をフル活用したいという思いで進めていきますので、よろしくお願いします。

第4回は9月9日(日曜日)に「色んな資料で見る阪神間の風景」と題して、

前半は赤澤研究員の「クイズ!古写真に見る暮らしと自然」、

大平研究員の「クイズ!資料に見る阪神間の妖怪」、

後半は福本研究員のギャラリートーク「まち歩きの作り方」が開催されました。

今回は、阪神間のさまざまな風景を様々な資料で見比べたり、

絵図で表現されている事、古写真に写っているもの、映画に映し出される風景

同じ場所を、時代を超えた、様々な目線で見比べました!

参加されたみなさんは・・・

ひとはく研究員が様々な資料を活用している様子を見て、写真や風景の絵と言った身近な存在そのものも貴重な資料になり得るということを実感して頂けたのかと思います。

参加されたみなさまは・・・研究員の解説に興味津々!

「展示物を個別に解説してもらえるなんて~感激~」

「こんな古い資料、映像が・・・見られるなんて~」

「ひとはくの資料の奥深さがハンパねえ~」

「古地図すごろくに小さなお友達は大興奮」

「今日、ひとはくにこれてラッキーでした!」

当日の様子を・・・一部ですが・・・みなさまにお伝えいたします。

参加できなかったみなさまに朗報でございます!

セミナーがまだ間に合います!

ひとはくが所蔵する名所図会や古地図といった資料を片手に、

今と昔を感じながら、まちを歩くセミナーもございます!

関係セミナーのご案内

生涯学習課 中前純一

現時点では,奈良県でヒアリの侵入発見は起っていません.しかし,昨年,京都府などの内陸部でもヒアリ侵入が発生しており,経済のグローバル化や物流のスピード化がますます進む中,今後,ヒアリ侵入が奈良県でも発生する可能性は否定できません.また,ヒアリの被害として,毒針による健康被害がよく認識されていますが,既にヒアリが定着拡散している米国や中国,オーストラリア,台湾では,ヒアリは様々な農作物を食害したり,家畜を傷つけたりと,農業や畜産業,林業に膨大な経済的損失をもたらす害虫になっています.さらに,ヒアリだけでなく,最近,問題になっているクビアカツヤカミキリなど,外来生物には農業生産を脅かすものが多く知られています.恵まれた気象条件や高い生産能力を活かして、古くから農業が発達してきた奈良県で,外来生物早期発見体制の構築に取り組むことは急務です.

ヒアリ講習・同定実習の会場には,樫原市立昆虫館の研修室を使わせていただき,昆虫館の中谷さんにも講師補助を務めていただきました.外来生物問題に取り組むためには,どうしても自然や生物学の知見を持った専門家や機関との協働が必要になります.兵庫県には人博があり,アリ類をはじめ様々な動植物の研究者がいますが,自然史博物館を有しない県では,みなさん,色々と苦労されているようでした.外来生物大襲来時代を迎える中,自然史博物館や昆虫館など,生物多様性研究に従事する研究機関の設立や充実が,今,強く求められいることは間違いなさそうです(系統・昆虫 橋本佳明)