ひとはくKidsサンデーです。

11月に入って、ひとはくに隣接する

深田公園では、緑道沿いのケヤキ

(ニレ科)の葉が黄色や赤色

になって落葉しはじめています。

▲深田公園の緑道沿いのケヤキと

その落ち葉

11月の Kidsサンデーの

主なプログラム の ようす の報告で~す。

<エントランスホール前の芝生地では・・・>

■「そとはく」のようすは・・・

今回の「そとはく」では、

『どんぐりコロコロ』

が実施されましたよ。

クヌギ(ブナ科)の果実(ドングリ)や

トチノキ(トチノキ科)の果実・種子など

を専用の長いレーン上で転がすプログラム

です。

▲専用のレーン上で ドングリなどを

転がしているようす

小さな子どもさんたちは ドングリなど

をレーンで転がして、それを追いかける

ように一緒に走って楽しそうでしたよ。

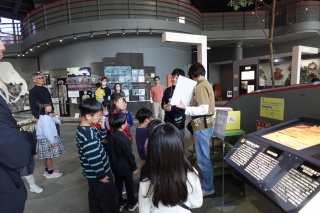

<コレクショナリウムでは・・・>

■「風に乗って飛ぶタネの模型を

つくろう」のようすは・・・

研究員の話を聞いて・・・。

さあ、模型をつくってみましょう。

▲お話を聞いて模型をつくっているところ

フタバガキ(フタバガキ科)や

ニワウルシ(ニガキ科)の

タネ(果実)の模型を紙やホッチキス、

クリップなどを使ってつくって

飛ばしたようですよ。

皆さん、上手く飛びましたか?

<本館内では・・・>

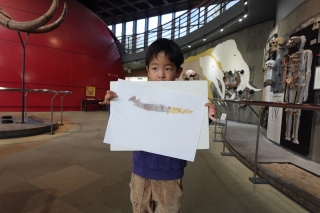

■「エコロコおやこ『葉っぱぐるぐるを

つくってあそぼう!』」

の ようすは・・・

親子で、ドングリ(堅果)が

できる木の葉っぱ(3種類)から

自分の好きな葉っぱを選んで

葉っぱの おもちゃ「葉っぱ

ぐるぐる」をつくります。

▲「葉っぱぐるぐる」を

つくっているところ

つくった おもちゃ で早速

あそびます!

▲葉っぱの おもちゃ で

遊んでいるところ

うまくできましたネ~

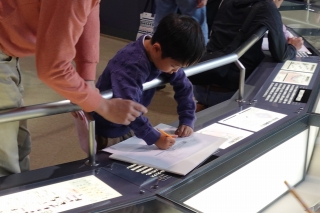

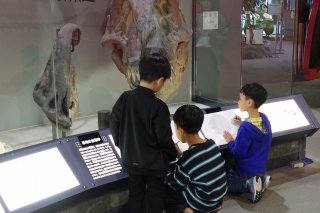

■「超本格!化石クリーニング

体験セミナー」のようすは・・・

専門的な道具を使って化石の

クリーニングの体験をした

ようですよ。

▲研究員の話を聞いているようす

標本(化石のレプリカ)を

クリーニングしているところ

の写真を撮らせてもらいました。

▲実態顕微鏡下で、専用の道具を

使ってクリーニングしているようす

また、クリーニングした後の標本

を見ているところも

写真に撮らせてもらいました。

▲実体顕微鏡で観察しているようす

参加された皆さん、

本格的なクリーニング体験、

いかがでしたか?

■ひとはく連携活動グループ

人と自然の会 の皆さんによる

「おはなしシアター」のようすは・・・

今回は、「さるかにがっせん」と

「さんまいのおふだ」が上演された

よそうですよ。

上演前の練習風景を写真撮影

させてもらいました(集中して

練習されているため、撮影して

いることをすぐには気が付いて

くれませんでした)。

▲上演前に練習をされているところ

会場でご覧になった皆さん

どうでしたか?

■フロアスタッフと研究員による

「ひとはく探検隊『秋の昆虫かんさつ』」

のようすは・・・

▲『秋の昆虫かんさつ』の看板

受付開始後すぐに、定員に

達したようです。

下記のブログがありますので、

こちらを ご覧ください。

こんにちは!フロアスタッフです♪

~ひとはく探検隊「秋の昆虫かんさつ」~

https://www.hitohaku.jp/blog/2025/11/post_3359/

フロアスタッフによる

『デジタル紙芝居』や『展示解説』

も 実施されましたよ。

次回のKidsサンデーは、2025年12月7日(日)です。

ご家族で、ひとはくへ お越しください。

Kidsサンデープロジェクト 小舘