去る12月21日(日)、ひとはくでROOTプログラムひとはくツアーが行われました。

ROOTプログラムは、科学技術振興機構(JST)のサポートのもと、神戸大学を実施機関として行われていますが、兵庫県立大学は共同機関のひとつとして、ひとはくは連携機関のひとつとして運営され、グローバルに活躍できる未来の科学技術人材を育てることを目指しています。その一環としてこの日は、科学を志す生徒が、姫路や神戸などから、指導の大学の先生方や大学院生たちと集まりました。自然科学を志す高校生たちの学びをご覧ください。

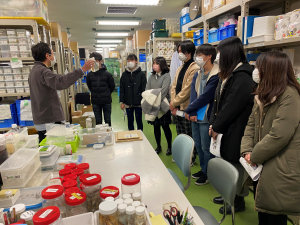

最初に、頼末研究員と加藤研究員から「研究について」と題して、研究者としての研究や、プロの研究者としてキャリアを積む過程について講義を受けました。

また、実習では環境系収蔵庫・地学系収蔵庫・液浸収蔵庫を見学しました。

自然科学系博物館には珍しい環境系収蔵庫を見学して、なぜそのような収蔵品があるかについて藤本研究員から説明を聞き、納得の受講生たち。ひとはくの守備範囲の広い研究に触れてもらいました。

地学系収蔵庫では、加藤研究員から兵庫県に特徴的な岩石や鉱物を見学、また大阪湾のボーリングコアの説明を受けました。ボーリングに要する費用や、保管する意義について、地震防災との関連も含めて学んでもらいました。

液浸収蔵庫では、液浸標本のつくり方をはじめ、種を決定づける方法も含めて、博物館が標本を大切に後世に残していく意義について学んでもらいました。

最後には、感想を述べ合ったのちに、ひとはくへの質問を語ってくれました。多くの質問をくださった受講生たちに感謝です。ひとはくにとって、科学を志す皆さんが自然科学の基礎となる博物館に来てくれることは、大変光栄なことと思います。今日受講してくれた皆さんのこれからの成長を願っています。

■ROOTプログラムについて

ROOTプログラムは2017年から第1期が開始され、今年からは「"超える"力を育む国際的科学技術人材育成プログラム」として第2期が開始されています。ROOTは、Research-Oriented On-site Training Programとして名付けられ、国立研究開発法人科学技術振興機構の次世代人材育成事業の一環である「グローバルサイエンスキャンパス」の企画として支援を受け、実施されています(支援期間:2021~2024年度)。神戸大学が実施機関となり、兵庫県立大学、関西学院大学、甲南大学との共同で運営されています。

詳しくはWebサイトをご覧ください >>

ROOTプログラムは、科学技術振興機構(JST)のサポートのもと、神戸大学を実施機関として行われていますが、兵庫県立大学は共同機関のひとつとして、ひとはくは連携機関のひとつとして運営され、グローバルに活躍できる未来の科学技術人材を育てることを目指しています。その一環としてこの日は、科学を志す生徒が、姫路や神戸などから、指導の大学の先生方や大学院生たちと集まりました。自然科学を志す高校生たちの学びをご覧ください。

最初に、頼末研究員と加藤研究員から「研究について」と題して、研究者としての研究や、プロの研究者としてキャリアを積む過程について講義を受けました。

また、実習では環境系収蔵庫・地学系収蔵庫・液浸収蔵庫を見学しました。

自然科学系博物館には珍しい環境系収蔵庫を見学して、なぜそのような収蔵品があるかについて藤本研究員から説明を聞き、納得の受講生たち。ひとはくの守備範囲の広い研究に触れてもらいました。

地学系収蔵庫では、加藤研究員から兵庫県に特徴的な岩石や鉱物を見学、また大阪湾のボーリングコアの説明を受けました。ボーリングに要する費用や、保管する意義について、地震防災との関連も含めて学んでもらいました。

液浸収蔵庫では、液浸標本のつくり方をはじめ、種を決定づける方法も含めて、博物館が標本を大切に後世に残していく意義について学んでもらいました。

最後には、感想を述べ合ったのちに、ひとはくへの質問を語ってくれました。多くの質問をくださった受講生たちに感謝です。ひとはくにとって、科学を志す皆さんが自然科学の基礎となる博物館に来てくれることは、大変光栄なことと思います。今日受講してくれた皆さんのこれからの成長を願っています。

■ROOTプログラムについて

ROOTプログラムは2017年から第1期が開始され、今年からは「"超える"力を育む国際的科学技術人材育成プログラム」として第2期が開始されています。ROOTは、Research-Oriented On-site Training Programとして名付けられ、国立研究開発法人科学技術振興機構の次世代人材育成事業の一環である「グローバルサイエンスキャンパス」の企画として支援を受け、実施されています(支援期間:2021~2024年度)。神戸大学が実施機関となり、兵庫県立大学、関西学院大学、甲南大学との共同で運営されています。

詳しくはWebサイトをご覧ください >>

生涯学習課 竹中敏浩