トウネズミモチ(モクセイ科)の

高木(高さ約10m)があります。

1月中旬~下旬、その木には、

1週間くらいで集中的に

ヒヨドリ(ヒヨドリ科)が

果実を食べに来ていました。

この木の枝葉の広がりの下には、

コンクリート製の外階段や、

樹林の地表面および他の植物が

生えていたりします。

ヒヨドリが来るようになって

階段の表面や手すりの部分に

鳥類のフン?と思われるものが

たくさん落ちているのが

見られます。

画像をクリックすると、写真が

拡大するものがあります。

▲階段のコンクリート面に落ちている、

トウネズミモチの 果実や種子、

葉、枝、鳥類のフン?など

▲階段の手すり部分に落ちている

鳥類のフン?など

▲カンツバキの葉に落ちている

鳥類のフン?など

▲トウネズミモチの高木の下の方の

枝の葉に落ちている鳥類のフン?など

それらの鳥類のフン?と思われる

ところにトウネズミモチの種子

があったりします。

ちなみに1月下旬に採集した

トウネズミモチの種子の写真を

撮ってみました。

果実は熟していると思ったのですが、

その中の種子は緑色でした

(まだ十分熟してない?)。

▲トウネズミモチの種子

(縦方向にシワがあります。

熟すと茶色っぽくなる?)

トウネズミモチとしては、遠くへ

行ってフンをして(種子散布をして)

ほしいと思っていることでしょう。

トウネズミモチの高木の近くに

ヒラドツツジ(ツツジ科)の

植え込みがあります。

この植え込みは、定期的に高さを

1mくらいに伐り揃える手入れが

されています。

しかし、その揃えられた高さよりも

高く成長したトウネズミモチが

複数見られたりします。

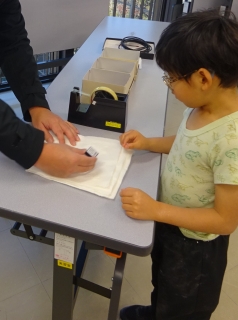

▲ヒラドツツジの植え込みから

伸びたトウネズミモチ(1月下旬撮影)

それらは、手入れのときに

ヒラドツツジと同じ高さに

伐られるのですが、

伐られた位置の近くから

新しく枝を伸ばして再生し

高くなっています。

▲伐られた跡があるトウネズミモチ

毎年、種子が供給されているようで

ヒラドツツジの植え込みの中に

トウネズミモチの幼木や双葉などの

実生個体(種子から発芽して生じた

もの)が見られます。

▲ヒラドツツジの植え込みの中の

トウネズミモチの実生個体

(1月下旬撮影)

種子が散布された(食堂でいえば、

暖簾(のれん)分け?をしてもらった)

のですが、まだ、果実や種子を作るまで

には至っていない(食堂としてオープン

できていない?)という状況でしょうか。

皆さんも 周辺の環境で生きもの

の観察をしてみませんか。

研究員 小舘