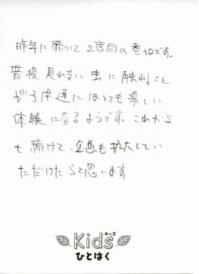

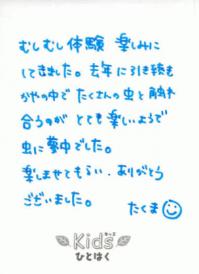

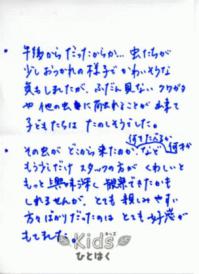

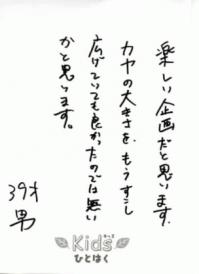

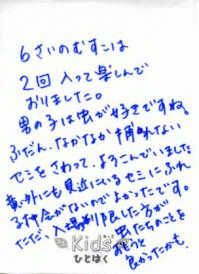

むしむしたいけん2014に来場下さった保護者のみなさまには、子どもたちが楽しんでいる間に、無作為にコメントをお願いし、会期中130ほどのコメントをいただきました。お礼申し上げますとともに、いくつか紹介させていただきます。

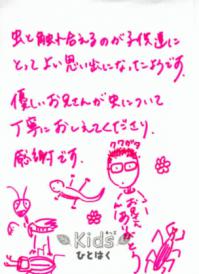

子どもたちの表情もあわせてごらんください。

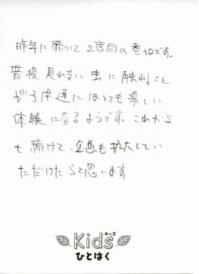

昨年に引き続き来てくださった方、会期中何度も足を運んでくださった方、ありがとうございました。

3年連続の方もいらっしゃいました。大きくなった子どもたちに再開できたのも、うれしかったです。

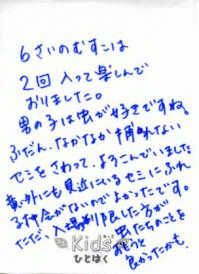

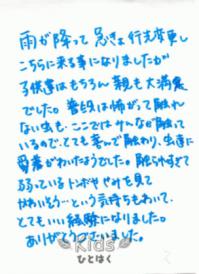

こちらは、はじめて来てくださった方々。今年の夏は台風をはじめ、雨が多く、そのおかげ?で、ひとはくに足を運んでくださった方々も多かったと思います。これを機会に、またご来館くださいね。

子どもたちの笑顔は、まわりを明るくすると、思います。

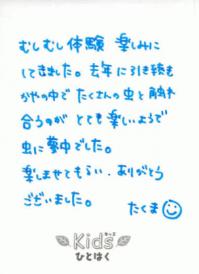

体の小さな子どもたちにとって、昆虫の存在感は、大人が感じるよりもはるかに大きなものだと思います。

しかも、それが、動いている。ふしぎであるとともに、こわさもあります。

そんな昆虫に触れてみることは、子どもたちにとって、大きなチャレンジだったでしょう。

「虫が苦手」という保護者の方も、少なからずおられます。ここなら安心ですね。

身近な虫も、目の前に見る機会は、なかなかないものです。

実物を間近に見ると、図鑑やウェブの写真では気づかない発見がいろいろあるものです。

ヘラクレスオオカブトの背中やツノに毛が生えていることを発見した子どもたちは、たくさんいたでしょう。

生きた虫がちょっと苦手な子どもたちも、標本をじっくり見ることで、虫の色や形のふしぎを感じてくれたのではないかと思います。

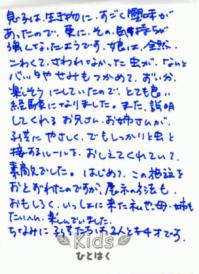

大っきなむしかご(蚊帳)の中では、スタッフのお兄さんお姉さんが、虫の持ち方を指南しておりました。

正しい持ち方をすると、かまれることもなく、虫も弱りません。裏を返せば、正しく扱わないと、虫はすぐに傷つき、弱ってしまいます。

「虫が弱ってかわいそう・・・」とのご意見もいただきました。たくさんの虫をたくさんの子どもたちにさわってもらいたい。しかも、できるだけ虫を弱らせずに。スタッフ一同努力はしていますが、なかなか難しいところです。

虫を介して子どもたちとやりとりしていた高校生、大学生ボランティアの多くは、中学生対象のセミナー「ユース昆虫研究室」の出身者で、虫の扱いに習熟しています。高校生になると、スタッフとして活躍してもらっています。

博物館の研究員よりも、お兄さんお姉さんに対しての方が、子どもたちはもちろん、保護者の方も、いろんな質問がしやすいですね。彼ら彼女ら自身も、子どもたちや保護者の方と会話する中で、さまざまなことを学ばせていただいています。

なお、比較のために導入している一部の外国産を除けば、使った虫はすべて、スタッフが自力で採集したものです。蚊帳の中の虫のほとんどは、博物館のまわりの深田公園産です。「ユース昆虫研究室」や「昆虫サマースクール」の際にも、確保しています。里帰りにあわせて1日、2日だけ応援に来てくれたスタッフもいましたので、そのあたりの経緯をうまく説明できない者がいたかもしれませんね。今後の課題とさせていただきます。

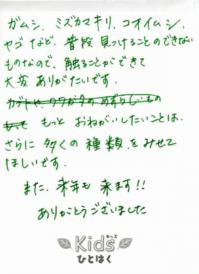

ご要望ありがとうございます。

さらに多くの種類・・・難しいところです。

小さな子どもたちにさわってもらうためには、ある程度の大きさがあり、動きがゆったりしていて、丈夫であることが、要件になります。そのような昆虫を、多くの種類、期間に合わせて確保し、よいコンディションで維持することは、そう簡単ではありません(気づいた方がいらっしゃるかもしれませんが、虫たちも、連日勤務だと過労死しますので、交替制となっています!)。来年のスタッフにご期待ください。

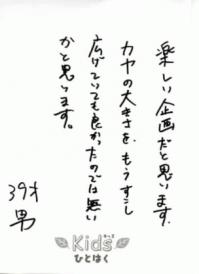

会場が狭い/人が多すぎる・・・これも悩ましいところです。

会期中、何度か入場制限させていただくことがありました。これは事前申込制にすれば解決するのですが、そうなると、ぶらっと来て気軽にたいけんできるというプログラムのよさが変質します。検討事項とさせてください。

← 入場制限のとき

← 入場制限のとき

ともあれ、たくさんのご来場、ありがとうございました。

虫たちにも、感謝!

来年どのような形で開催できるかわかりませんが、機会がありましたら、またお会いしましょう!

(八木 剛 記)

子どもたちの表情もあわせてごらんください。

昨年に引き続き来てくださった方、会期中何度も足を運んでくださった方、ありがとうございました。

3年連続の方もいらっしゃいました。大きくなった子どもたちに再開できたのも、うれしかったです。

こちらは、はじめて来てくださった方々。今年の夏は台風をはじめ、雨が多く、そのおかげ?で、ひとはくに足を運んでくださった方々も多かったと思います。これを機会に、またご来館くださいね。

子どもたちの笑顔は、まわりを明るくすると、思います。

体の小さな子どもたちにとって、昆虫の存在感は、大人が感じるよりもはるかに大きなものだと思います。

しかも、それが、動いている。ふしぎであるとともに、こわさもあります。

そんな昆虫に触れてみることは、子どもたちにとって、大きなチャレンジだったでしょう。

「虫が苦手」という保護者の方も、少なからずおられます。ここなら安心ですね。

身近な虫も、目の前に見る機会は、なかなかないものです。

実物を間近に見ると、図鑑やウェブの写真では気づかない発見がいろいろあるものです。

ヘラクレスオオカブトの背中やツノに毛が生えていることを発見した子どもたちは、たくさんいたでしょう。

生きた虫がちょっと苦手な子どもたちも、標本をじっくり見ることで、虫の色や形のふしぎを感じてくれたのではないかと思います。

大っきなむしかご(蚊帳)の中では、スタッフのお兄さんお姉さんが、虫の持ち方を指南しておりました。

正しい持ち方をすると、かまれることもなく、虫も弱りません。裏を返せば、正しく扱わないと、虫はすぐに傷つき、弱ってしまいます。

「虫が弱ってかわいそう・・・」とのご意見もいただきました。たくさんの虫をたくさんの子どもたちにさわってもらいたい。しかも、できるだけ虫を弱らせずに。スタッフ一同努力はしていますが、なかなか難しいところです。

虫を介して子どもたちとやりとりしていた高校生、大学生ボランティアの多くは、中学生対象のセミナー「ユース昆虫研究室」の出身者で、虫の扱いに習熟しています。高校生になると、スタッフとして活躍してもらっています。

博物館の研究員よりも、お兄さんお姉さんに対しての方が、子どもたちはもちろん、保護者の方も、いろんな質問がしやすいですね。彼ら彼女ら自身も、子どもたちや保護者の方と会話する中で、さまざまなことを学ばせていただいています。

なお、比較のために導入している一部の外国産を除けば、使った虫はすべて、スタッフが自力で採集したものです。蚊帳の中の虫のほとんどは、博物館のまわりの深田公園産です。「ユース昆虫研究室」や「昆虫サマースクール」の際にも、確保しています。里帰りにあわせて1日、2日だけ応援に来てくれたスタッフもいましたので、そのあたりの経緯をうまく説明できない者がいたかもしれませんね。今後の課題とさせていただきます。

ご要望ありがとうございます。

さらに多くの種類・・・難しいところです。

小さな子どもたちにさわってもらうためには、ある程度の大きさがあり、動きがゆったりしていて、丈夫であることが、要件になります。そのような昆虫を、多くの種類、期間に合わせて確保し、よいコンディションで維持することは、そう簡単ではありません(気づいた方がいらっしゃるかもしれませんが、虫たちも、連日勤務だと過労死しますので、交替制となっています!)。来年のスタッフにご期待ください。

会場が狭い/人が多すぎる・・・これも悩ましいところです。

会期中、何度か入場制限させていただくことがありました。これは事前申込制にすれば解決するのですが、そうなると、ぶらっと来て気軽にたいけんできるというプログラムのよさが変質します。検討事項とさせてください。

← 入場制限のとき

← 入場制限のときともあれ、たくさんのご来場、ありがとうございました。

虫たちにも、感謝!

来年どのような形で開催できるかわかりませんが、機会がありましたら、またお会いしましょう!

(八木 剛 記)